La commission reprend également un vœu ancien des sociétés philanthropiques britanniques en proposant de fonder un bureau international officieux à côté du bureau officiel de Bruxelles (question XI), créé à l’issue de la conférence de 1890 et qui se contente de collationner et de publier chaque année les éléments de législation et plus rarement d’action antiesclavagiste que lui communiquent les puissances coloniales. L’inconsistance de ce bureau, organe de propagande impérialiste bien plus qu’instrument de lutte contre la traite et l’esclavage, est une évidence en 1900 et elle justifie le projet formé par les réseaux pacifistes : s’emparer de ce cadre vide et lui donner sens, en démontrant ainsi leur unité et leur capacité à intervenir de façon concrète. Cette internationalisation en actes de la protection des indigènes peut prendre appui sur le dynamisme remarquable du mouvement pacifiste qui conforte alors ses positions en Grande-Bretagne et aux États-Unis et qui devient de façon plus nouvelle un réseau influent en France. Pour les pacifistes, l’heure est donc à un ralliement critique à la colonisation à la condition qu’elle soit « bienfaisante » et ce choix relève autant de l’attention soutenue qu’ils accordent de longue date à cette question que de la volonté d’exercer avec un certain éclat l’influence qu’ils sont en train d’acquérir.

3. Le droit naturel et rien d’autre

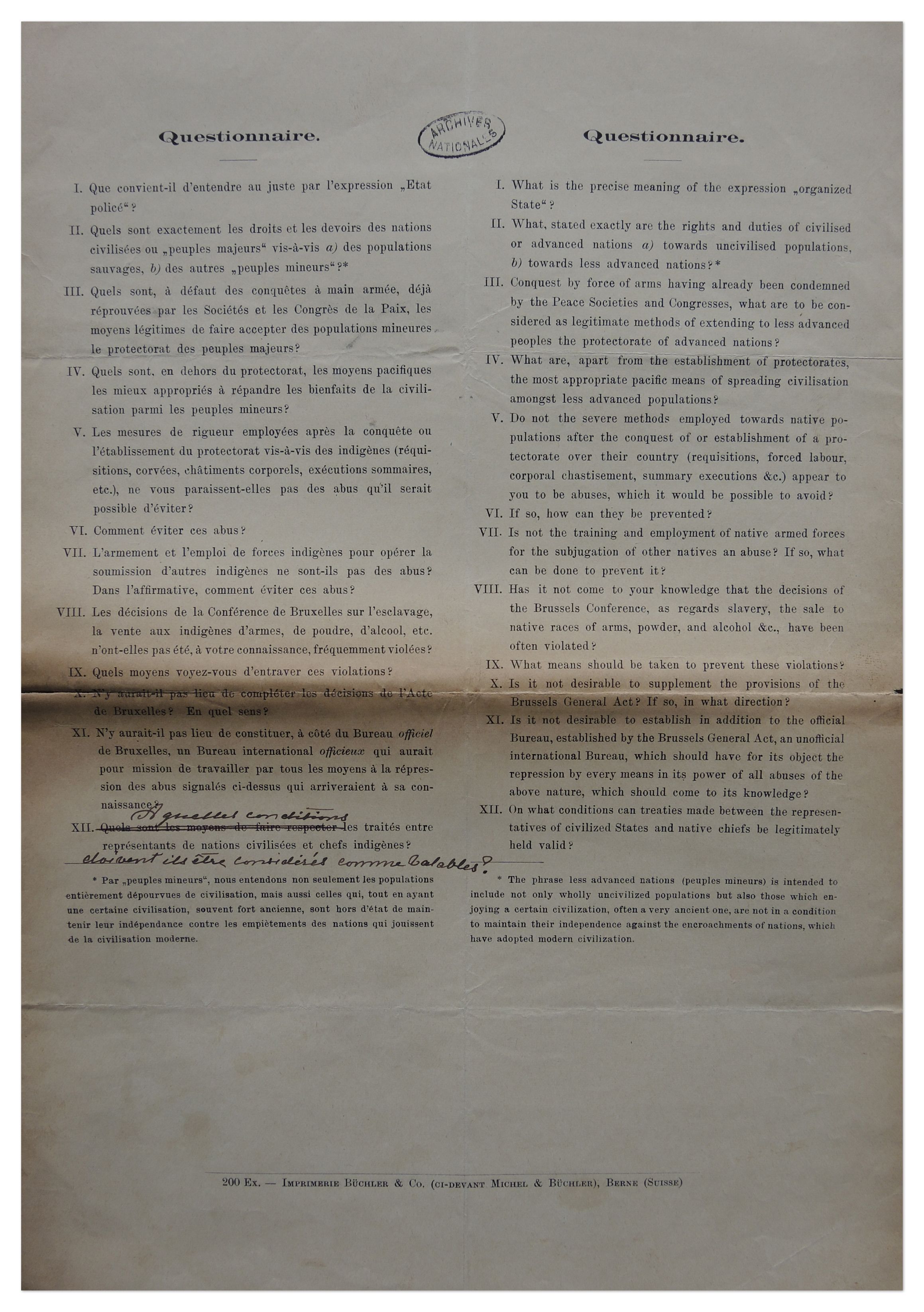

Diffusé à l’ensemble des sociétés de la paix affiliées au Bureau international permanent de la paix, le questionnaire suscite peu de réponses et ce faible écho donne la mesure de la crise traversée par les associations qui se consacrent officiellement à la protection des indigènes. En Grande-Bretagne, l’Aborigines’ Protection Society est désormais considérée comme une survivance anachronique par le Colonial Office qui a efficacement marginalisé son secrétaire, Henry Fox Bourne. La relève proposée par les réseaux pacifistes confirme indirectement ce déclin. Le CPDI vient de perdre son premier président, le sénateur de la Guadeloupe Alexandre Isaac, décédé de façon inattendue et prématurée en février 1899. Faute d’un élu colonial acceptant de prendre la relève d’Isaac, la protection des indigènes change de statut. De cause politique à l’échelle impériale liant les droits des sujets et des citoyens coloniaux, elle devient un combat à contre-courant, sinon la marotte d’intellectuels éminents, connus pour leurs engagements en faveur des Droits de l’homme et soupçonnés de s’aventurer mal à propos dans un domaine, les questions coloniales, qui leur échapperait. Viollet prend par défaut la suite d’Isaac. S’il est depuis 1892 la cheville ouvrière du Comité, il s’inquiète manifestement de cette évolution et entre à reculons dans son nouveau rôle, comme le montre son post-scriptum affirmant que ses réponses reflètent ses opinions personnelles et non celles d’un groupe ou d’un comité.

La circulaire accompagnant le questionnaire offre la possibilité de ne répondre qu’à certaines questions et Viollet en use pour marquer son désaccord avec leur philosophie générale. Sa réponse à la question VIII sur les violations des dispositions de l’acte de Bruxelles montre qu’il ne se contente pas d’esquiver en prétendant ne pas avoir suivi cette question. Il n’hésite pas à se déclarer favorable à la vente d’armes aux peuples agressés, suggestion qui apparaît dès sa réponse à la quatrième question, de façon plus diplomatique. Il refuse ainsi d’adhérer à la fable impérialiste d’une colonisation moderne refondée par les conférences de Berlin et de Bruxelles et installée sur de bons principes dont il suffirait de surveiller l’application effective pour éviter les « abus », terme qui revient de façon significative dans le questionnaire. Suivant la même logique, il rejette le projet de bureau international officieux et recommande la constitution de comités nationaux « peu nombreux et énergiques » (réponse à la question VI) au fil de ce qui ressemble bien à un plaidoyer pro domo. Viollet est en somme fort peu convaincu par l’initiative pacifiste, même s’il est conscient que son Comité a besoin de s’adosser à ces réseaux en plein essor. Ses réponses le confortent plutôt dans le splendide isolement qui assure la survie du CPDI dans les années suivantes, mais qui lui interdit aussi de s’associer aux importantes évolutions en cours à partir de 1905, à l’échelle nationale et internationale.

Il refuse ainsi d’adhérer à la fable impérialiste d’une colonisation moderne refondée par les conférences de Berlin et de Bruxelles et installée sur de bons principes dont il suffirait de surveiller l’application effective pour éviter les « abus », terme qui revient de façon significative dans le questionnaire. Suivant la même logique, il rejette le projet de bureau international officieux et recommande la constitution de comités nationaux « peu nombreux et énergiques » (réponse à la question VI) au fil de ce qui ressemble bien à un plaidoyer pro domo. Viollet est en somme fort peu convaincu par l’initiative pacifiste, même s’il est conscient que son Comité a besoin de s’adosser à ces réseaux en plein essor. Ses réponses le confortent plutôt dans le splendide isolement qui assure la survie du CPDI dans les années suivantes, mais qui lui interdit aussi de s’associer aux importantes évolutions en cours à partir de 1905, à l’échelle nationale et internationale.

Il ne s’agit pas seulement de tactique. Viollet est porté par deux convictions complémentaires. S’il admet qu’il existe des « nations civilisées » et des « peuples sauvages », il refuse de les hiérarchiser, d’où sa défiance vis-à-vis de la formulation paternaliste du questionnaire qui distingue des peuples « majeurs » et des peuples « mineurs », qualificatifs qu’il n’emploie qu’avec des guillemets. Tous sont à ses yeux des groupes humains relevant du même droit naturel, le droit des gens. À la présentation du protectorat comme solution idéale, il oppose un bilan franchement critique, demandant à demi-mot quel protectorat a de fait été favorable aux sujets protégés et définissant ce régime comme une « nécessité inéluctable » face « à l’envahissement continu des pays sauvages par la nations civilisées » (réponse à la question III). Il revendique ainsi une position théorique marginalisée, mais non encore invalidée. Comme l’ont montré les historiens du droit international, si les juristes ont parié dès les années 1870 sur l’impérialisme comme banc d’essai sur lequel construire un droit international positif, la hiérarchisation des peuples, en refusant le droit de disposer d’eux-mêmes aux plus « faibles » ou aux plus « sauvages », n’a été formalisée qu’avec l’invention des trois catégories de mandats à partir de 1919 et pour une durée, au final, limitée[7] [Anghie, 2004]. S’il n’existe pas d’inégalité de nature et de droit entre les sociétés humaines, les conquêtes sont inévitablement et irrémédiablement injustes et la colonisation peut être considérée comme un crime dont la répression pénale est « la chose la plus souhaitable du monde » (réponse à la question VI). Les réponses de Viollet mettent ainsi à nu son opposition de principe à l’impérialisme, rigoureusement argumentée sur le plan des principes et méthodiquement documentée depuis les années 1890 au moins.

S’il est aisé a posteriori de partager les « opinions personnelles » de Viollet, il faut néanmoins interroger la pertinence immédiate de son combat. Il ne partage pas la condescendance paternaliste des auteurs du questionnaire pour les « peuples mineurs » et son engagement au long cours dans la cause difficile de la protection des indigènes souligne la cohérence de son antiracisme. Il n’est est pas moins réduit au rôle ingrat de protecteur par procuration et s’il connaît les moindres recoins de la littérature colonialiste, il ne croise que les protégés indigènes qui trouvent les moyens de s’installer quelques temps au moins en métropole. Enfin, la seule concession qu’il fait aux auteurs du questionnaire en ralliant la lutte antialcoolique l’entraîne en réalité vers ce qui devient dans les années 1910 l’un des thèmes de prédilection des associations philanthropiques les plus conservatrices, implicitement chargées de définir une politique officielle de protection qui souligne la capacité des autorités coloniales à remplir la « mission civilisatrice » qu’elles revendiquent sans accorder de droits aux sujets coloniaux. Ainsi, pour Viollet comme pour tous les aspirants défenseurs des indigènes, la route est longue et pénible des questionnaires comme celui de 1900, à la pratique.

Emmanuelle Sibeud

Université Paris VIII et IDHES (UMR 8533)

[7] Antony Anghie, Imperialism, Sovereignty, and the Making of International Law, Cambridge, Cambridge University Press, 2004.