Les documents présentés ci-dessous sont en lien avec l’article du même titre, accessible ici.

Emmanuel Naquet, dans son article, dresse le paysage de l’affaire Dreyfus, les circonstances de la fondation de la Ligue des Droits de l’homme, le climat de la France pré-séparation de l’Église et de l’État. Il replace Paul Viollet dans tous ces événements, retrace ses choix et ses actions.

Car la conviction, acquise petit à petit, de l’innocence de Dreyfus, pousse Paul Viollet à s’engager dans le combat pour la vérité et la justice. Il y croise nombre de personnes engagées dans cette même lutte et participe, avec une partie de celles-ci, à la création de la Ligue des Droits de l’homme et du citoyen (LDH). Il s’en éloigne peu après, le croyant qu’il est ne supportant pas l’anticléricalisme de l’association. Mais il continue ponctuellement à s’associer avec la LDH, et surtout il fonde alors le Comité catholique de défense du droit pour poursuivre la lutte, en l’élargissant à un combat contre ce qu’il considère comme une autre injustice, les changements induits par la loi sur les associations puis par la loi de séparation des églises et de l’État sur les congrégations religieuses et notamment leur participation à l’enseignement.

Sont présentés ici à la fois des documents officiels et des coupures de presse, retraçant les événements de l’époque, et des documents personnels, traces de liens, de choix, et de méthodes de travail.

L’affaire Dreyfus, une chronologie judiciaire, parlementaire et médiatique.

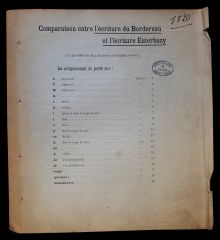

Pour commencer cette galerie, il nous a paru important de retourner aux textes et aux pièces. Ci-dessous sont ainsi reproduits différents documents retraçant la chronologie de l’affaire Dreyfus : comptes rendus des différents procès et enquêtes, bordereaux, débats parlementaires, mais aussi articles de presse et publications ayant eu des conséquences sur le cours de l’Affaire.

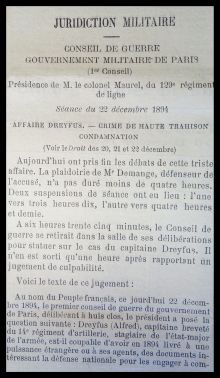

Le conseil de guerre de Paris se réunit du 19 au 22 décembre 1894. Cet extrait (en deux pages) du journal Le Droit relate la dernière journée d'audience, et reproduit le jugement du conseil condamnant Alfred Dreyfus à la déportation perpétuelle dans une enceinte fortifiée et à la dégradation militaire.

Novembre 1896. Des rumeurs d'évasion, puis cet article de Gaston Calmette dans Le Figaro, décrivant les conditions de vie de Dreyfus sur l'Île du Diable, lancent l'Affaire dans l'opinion.

Texte numérisé disponible ici.

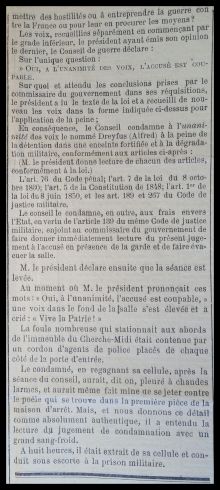

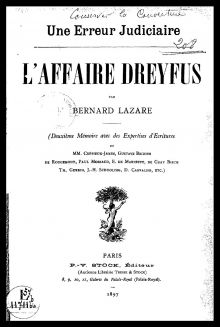

Bernard Lazare, considéré comme le premier des dreyfusards, publie ce pamphlet en défense de Dreyfus le 6 novembre 1896.

Une réponse côté antidreyfusards, est cette publication par le journal Le Matin d'un fac-similé du bordereau à l'origine de l'Affaire, accompagné d'une démonstration de la culpabilité de Dreyfus.

Texte numérisé disponible ici.

Les remous médiatiques et éditoriaux remontent jusqu'à l'Assemblée nationale où le gouvernement est interpellé sur l'impunité dont bénéficieraient les dreyfusards. En conclusion de cette interpellation, les députés se déclarent confiants dans le gouvernement « pour rechercher s’il y a lieu les responsabilités qui se sont révélées à l’occasion et depuis la condamnation du traître Dreyfus, et en poursuivre la répression ».

Texte numérisé disponible ici.

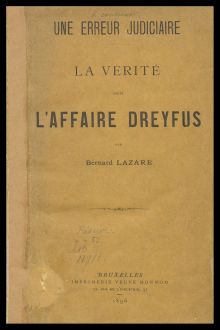

Sous-titré : Deuxième mémoire avec des expertises d'écritures, ce nouveau texte publié par Bernard Lazare relance la question de l'innocence de Dreyfus, et donc de la révision du procès de 1894. Ils reçoit le soutien de quelques personnalités, notamment du milieu universitaire.

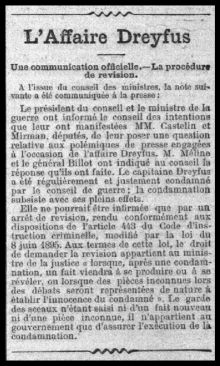

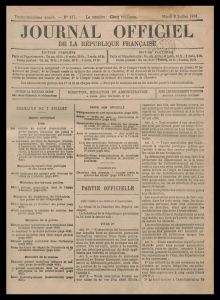

Dès septembre 1896, le colonel Picquart est convaincu de la culpabilité d'Esterhazy et donc de l'innocence de Dreyfus, et a transmis ses conclusions à l’État-major. Mais c'est en cet automne 1897 que les informations finissent par parvenir à la famille Dreyfus et à la presse. Suite à ces nouveaux questionnements, un communiqué officiel est transmis le 9 novembre par le gouvernement pour être publié par les différents journaux, justifiant l'absence de procédure de révision : « Le garde des Sceaux n’étant saisi ni d’un fait nouveau ni d’une pièce inconnue, il n’appartient au gouvernement que d’assurer l’exécution de la condamnation ».

Texte numérisé disponible ici.

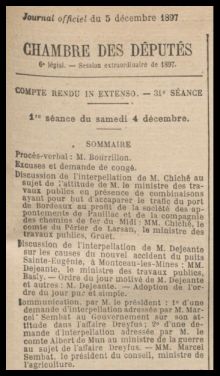

Le 2 décembre 1897, Esterhazy demande à être renvoyé devant le conseil de guerre. Le 4, la Chambre des députés est à nouveau le théâtre d'un débat autour de l'Affaire. C'est à cette occasion que Jules Méline, président du Conseil, déclare : « Il n’y a pas d’affaire Dreyfus. Il n’y a pas en ce moment, il ne peut pas y avoir d’affaire Dreyfus ». En conclusion du débat, la Chambre se déclare « respectueuse de la chose jugée ».

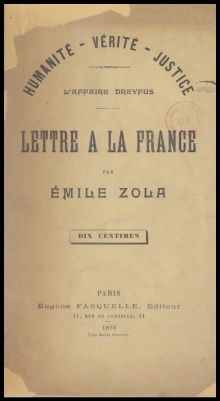

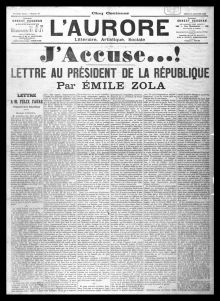

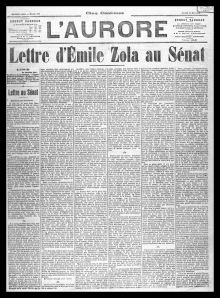

Un des éléments importants dans la poursuite du combat pour les dreyfusards est l'intervention d’Émile Zola sous la forme de trois lettres, publiées chacune à la fois dans la presse et sous forme de brochure imprimée.

Le premier de ces textes est intitulé Lettre à la jeunesse, paru le 14 décembre 1897. En voici un écho dans le journal L'Aurore. Le texte complet publié peut être consulté ici.

Le deuxième texte, Lettre à la France, est publié le 6 janvier 1898. En voici la version éditée.

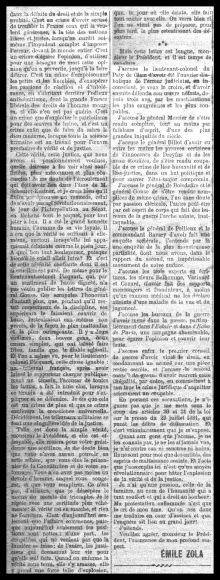

La troisième et dernière lettre est la plus célèbre. Publiée comme les autres sous forme de brochure, cette Lettre à Félix Faure est surtout connue comme une du journal L'Aurore, et par son faux-titre « J'accuse ! ». Elle est la première incarnation de la continuation du combat des dreyfusards, deux jours après le jugement du conseil de guerre de Paris sur Esterhazy.

Texte numérisé disponible ici.

Texte numérisé disponible ici.

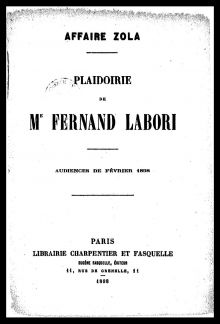

Le procès Zola se tient du 7 au 23 février 1898. La cour d’assises condamne l’écrivain à un an de prison et 3000 francs d’amende.

Nous proposons ici la transcription publiée de la plaidoirie de Maitre Fernand Labori, avocat d’Émile Zola, lors de ce procès.

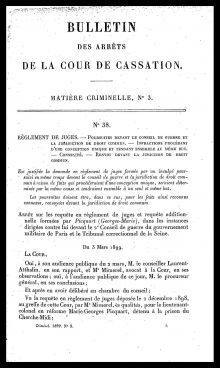

Le 3 mars 1899, la cour de cassation juge que le colonel Picquart doit être renvoyé devant la cour d'assises et non le conseil de guerre.

Par une décision en date du 3 juin 1899 la Cour de cassation casse et annule le jugement rendu le 28 décembre 1894 contre Alfred Dreyfus et le renvoie devant le conseil de guerre de Rennes.

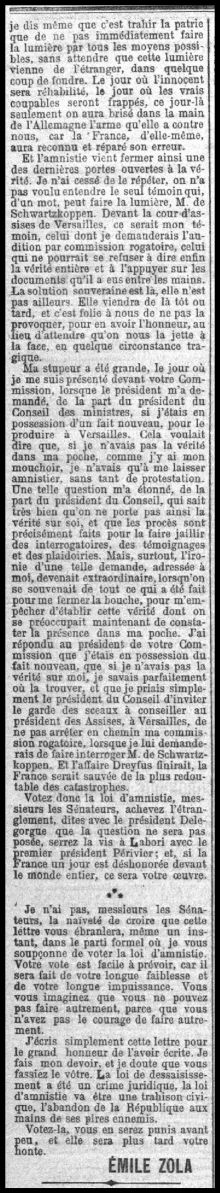

Dreyfus gracié, le gouvernement espère voir la fin des débats tout en sauvant l'honneur de l'armée et des gouvernements antérieurs. Waldeck-Rousseau soumet ainsi au Sénat le 17 novembre 1899 un projet de loi d’amnistie pour toutes les personnes impliquées de près ou de loin dans l'Affaire. Les dreyfusards, qui n'avaient jamais cessé le combat, partent en guerre contre ce qu'ils considèrent comme une tentative de protéger et d'exonérer les vrais coupables, et donc d'empêcher que la vérité se fasse. Emile Zola utilise à nouveau le mode opératoire de la lettre ouverte diffusée dans les journaux, avec cette Lettre au Sénat.

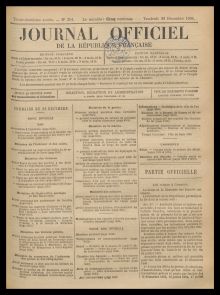

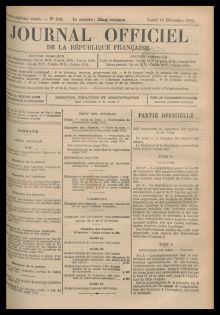

La loi d'amnistie est finalement promulguée le 27 décembre 1900. En voici le texte publié au Journal officiel.

Texte numérisé disponible ici.

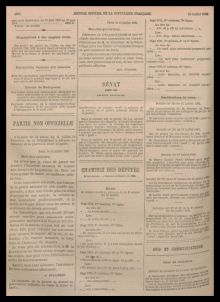

Publication au Journal officiel de l'arrêt de la Cour de cassation dont les chambres réunies se sont prononcées pour la cassation sans renvoi du jugement de 1899.

![[Lois réintégrant le capitaine Dreyfus et le colonel Picquart], <em>Journal officiel de la République française. Lois et décrets</em>, 14 juillet 1906.](../wp-content/uploads/cache/2015/09/R%c3%a9int%c3%a9gration-Picquart-et-Dreyfus-JO-14-juillet-1906-page-4837/1463280665.jpg)

Le capitaine Dreyfus et le colonel Picquart sont réintégrés dans l'armée, avec promotion.

Loi sur les associations et loi de séparation des églises et de l’État.

Cette deuxième sous-galerie présente deux textes officiels, concernant cette fois les combats du Comité catholique de défense du droit pour les catholiques : d’une part la loi sur les associations qui entraîne la fin d’un certain nombre de congrégations, et d’autre part la loi de séparation des églises et de l’État.

Échos dans la presse et publications.

La presse quotidienne est alors le principal vecteur de publication et d’exposition. Voici donc, tirées de différents journaux, des traces des indignations et des actions de Paul Viollet, dans le cadre de la LDH ou du CCDD.

Article sur la création de la Ligue des Droits de l'homme avec présentation des statuts.

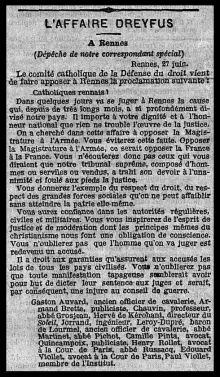

Communiqué à l'occasion du début du procès en révision d'Alfred Dreyfus.

![Paul Viollet, « Lettre » [en défense de la Ligue des Droits de l'homme], <em>Le Temps</em>, 23 novembre 1898.](../wp-content/uploads/cache/2015/09/00-Lettre-Viollet-Temps-23-novembre-18981/1149297704.jpg)

Méthodes de travail.

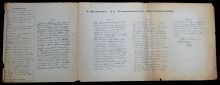

Le document suivant est issu des dossiers d’érudition de Paul Viollet, conservés aux Archives nationales. C’est un texte, un brouillon jamais publié, qui donne un aperçu de la manière de réagir de Paul Viollet face aux événements. Il est à mettre en rapport avec les jugements présentés plus haut.

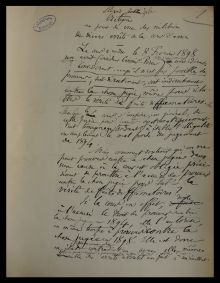

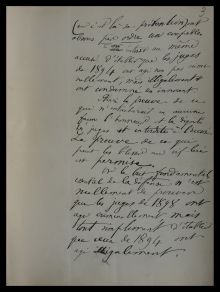

Manuscrit de 7 pages. Paul Viollet, en rapport avec le procès Zola, étudie la question de la « chose jugée », dans ce texte qui donne un aperçu de sa manière d'aborder l'affaire Dreyfus.

Transcription : « Procès Zola

Critique au point de vue des militaires de divers arrêts de la cour d’assise

La cour a rendu le 8 février 1898 un arrêt (incident Casimir-Perrier) qui s’appuie sur ce considérant qu’il n’est pas possible de prouver, soit directement, soit indirectement, contre la chose jugée, même pour rétablir la vérité de faits diffamatoires. Aussi bien, la cour s’inspire, en général, de cette pensée, pour écarter systématiquement tout témoignage tendant à établir l’illégalité ou simplement le mal fondé du jugement de 1894.

Mais comment soutenir qu’on ne peut prouver contre la chose jugée dans une cause où la cour est obligée précisément de permettre à l’accusé de prouver contre la chose jugée pour établir la vérité de faits diffamatoires ?

Si la cour, en effet, dénie à l’accusé le droit de prouver contre la chose jugée en 1894, elle l’autorise, en même temps, à prouver contre la chose jugée en 1898. elle est donc en état permanent de contradiction avec elle-même. Cela ne peut échapper à personne, pas même à la cour. Mais l’ensemble des arrêts aboutit en fait à un résultat [...] »

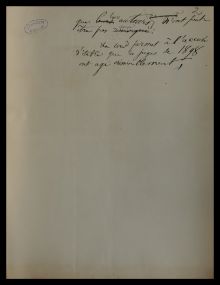

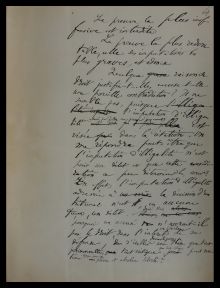

Transcription : « [...] que leurs auteurs n’ont peut-être pas aperçu :

La cour permet à l’accusé d’établir que les juges de 1898 ont agi criminellement ; [...] »

Transcription : « [...] (car c’est là sa prétention) ont absous par ordre un coupable.

La cour interdit au même accusé d’établir que les juges de 1894 ont agi non pas criminellement, mais illégalement et ont condamné un innocent.

Ainsi la preuve de ce qui n’entacherait en aucune façon l’honneur et la dignité des juges est interdite à l’accusé. La preuve de ce qui peut les blesser au vif lui est permise.

Or le but fondamental, essentiel de la défense n’est nullement de prouver que les juges de 1898 ont agi criminellement, mais tout simplement d’établir que ceux de 1894 ont agi illégalement. [...] »

Transcription : « [...] La preuve la plus inoffensive est interdite.

La preuve la plus redoutable, celle des imputations les plus graves, est admise.

Quelque raison de droit justifie-t-elle, excuse-t-elle une pareille contradiction ? Il ne semble pas, puisque l’imputation d’illégalité adressée par Zolla [sic] au premier jugement est visée dans la citation. On me répondra peut-être que l’imputation d’illégalité n’est point un délit et que cette considération a pu déterminer la cour.

En effet, l’imputation d’illégalité adressée à la décision d’un tribunal n’est, en aucune façon, un délit. Soit ! Mais pourquoi un accusé n’aurait-il pas le droit, dans l’intérêt évident de sa défense, d’établir devant le jury une thèse que tout jurisconsulte, tout critique, tout citoyen peut soutenir chaque jour en pleine et absolue liberté ? [...] »

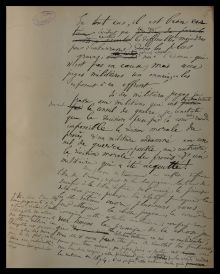

Transcription : « [...] En tout cas, il est bien évident que la cour écarte les difficultés moindres pour s’embarrasser dans les plus graves ; ses arrêts évitant, non à l’armée qui n’est pas en cause, mais aux juges militaires un ennui, en les exposant à un affront.

Si des militaires juges je passe aux militaires qui ont été traduits devant le conseil de guerre, je constate que la décision prise par la cour tend à rendre impossible la révision morale du procès d’un militaire condamné en conseil de guerre, possible, au contraire, la révision morale du procès d’un militaire qui a été acquitté !

Deux principes se trouvaient en conflit : défense libre de l’accusé ; respect de la chose jugée. Au lieu de sacrifier à la libre défense de l’accusé le principe de la chose jugée, principe très relatif puisque la loi elle-même ouvre plusieurs voies pour attaquer la chose jugée, la cour a imaginé cette solution inattendue : couper en deux tronçons le principe de la chose jugée. Elle a livré l'un dès leurs jugements à la défense, déclaré l'autre intangible et celui des deux jugements qu'elle a déclaré intangible est précisément celui des deux que la loi fait, en certains cas, vulnérable ! La solution est boiteuse en soi et maladroite ; mais elle n'aura peut-être pas de résultat très fâcheux parce que tous, accusé, juges, jurés et public ont en vu une chose unique, celle précisément qui est réservée par les arrêts rendus : la sentence de 1894. C'est, en fait, cette sentence seule qui [...] »

Transcription : « [...] l'opinion se préoccupe, c'est cette sentence seule qui pourra être annulée ou révisée

J'ajouterai, en finissant que qui [...] »

Un monde de relations.

Dans cette dernière partie, des documents plus anecdotiques, témoins des liens tissés avec les différents protagonistes de l’Affaire, mais aussi une belle lettre, jamais publiée, peut-être même jamais envoyée, de Paul Viollet à Gabriel Monod, sur sa décision de s’engager pour l’innocence de Dreyfus. Enfin, deux extraits des mémoires de Joseph Reinach sur l’affaire Dreyfus qui évoquent la figure et l’implication de Viollet.

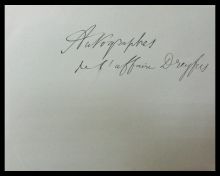

Enveloppe conservée par Paul Viollet pour contenir les cartes reçues de la part des différents protagonistes de l'Affaire.

Enveloppe conservée par Paul Viollet pour contenir les cartes reçues de la part des différents protagonistes de l'Affaire.

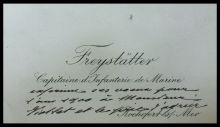

Transcription : « Freystätter, Capitaine d'Infanterie de Marine exprime ses vœux pour l'an 1900 à Monsieur Viollet et le prie d'agréer [...] »

Transcription : « [...] ses sentiments respectueux. »

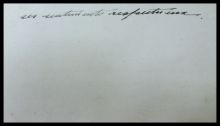

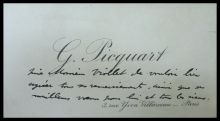

Transcription : « G. Picquart prie Monsieur Viollet de vouloir bien agréer tous ses remerciements, ainsi que ses meilleurs vœux pour lui et tous les siens. »

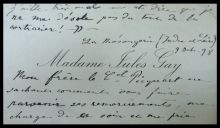

Transcription : « Madame Jules Gay,

Mon frère le Colonel Picquart ne sachant comment vous faire parvenir ses remerciements, me charge de ce soin et me prie [...] »

Transcription : « [...] Monsieur de vous dire ainsi qu'à votre famille combien il vous est reconnaissant de votre souvenir, combien de pareils témoignages le soutiennent. Il continue du reste à garder tout son calme et sa sérénité, il m'écrivait il y a quelques jours, qu'il lit beaucoup et qu'ainsi il vit en imagination, d'une vie très supportable. Hier il me disait : “Je vais toujours très bien, quoiqu'il y ait beaucoup de gens qui désirent que j'aille très mal – et dire que je ne me désole pas du tout de les contrarier !”

La Mésangerie (Indre-et-Loire)

9 oct. 98 »

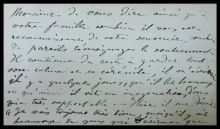

Transcription : « Alfred Dreyfus présente à M. Viollet l'expression de ses sentiments de vive et profonde sympathie et ses meilleurs souhaits pour la nouvelle année. »

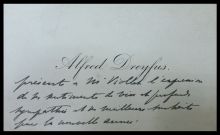

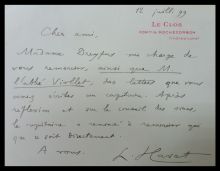

Transcription : « 12 juill. 99

Le Clos

Commune de Rochecorbon

(Indre-et-Loire)

Cher ami,

Madame Dreyfus me charge de vous remercier, ainsi que M. l'abbé Viollet, des lettres que vous avez écrites au capitaine. Après réflexion et sur le conseil des siens, le capitaine a renoncé à remercier qui que ce soit directement.

À vous.

L. Havet. »

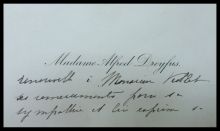

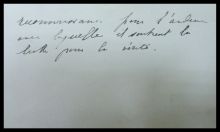

Transcription : « Madame Alfred Dreyfus renouvelle à Monsieur Viollet ses remerciements pour sa sympathie et lui exprime sa [...] »

Transcription : « [...] reconnaissance pour l'ardeur avec laquelle il soutient la lutte pour la vérité. »

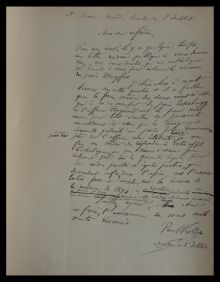

Transcription : « À Monsieur Monod, membre de l'Institut

Mon cher confrère,

Vous avez écrit, il y a quelques temps, une lettre rendue publique où vous demandiez, non sans émotion, qu'un catholique se réunît à vous pour réclamer la révision du procès Dreyfus.

J'étais alors à cent lieues de cette question et il a fallu que la force même des choses vînt m'obliger à m'en occuper. Le procès Esterhazy et l'affaire Picquard [sic] ont été pour moi comme pour tant d'autres de puissants avertisseurs. Et voici que les témoignages écrasants produits au procès Zola viennent aujourd'hui jeter sur l'Affaire une éclatante lumière. Je me fais un devoir de répondre à votre appel. Catholique, je me réunis à ceux qui réclament pour tous les garanties légales, pour tous même procédés et égale justice, qui demandent enfin, dans l'espèce, soit l'annulation pure et simple, soit la révision de la sentence de 1894 : les dépositions produites au procès en cours rendent cette solution absolument nécessaire. Tout homme juste le doit reconnaître.

Veuillez agréer, mon cher confrère, l'assurance de mes sentiments dévoués.

Paul Viollet

Membre de l'Institut »

![[Comment Paul Viollet est désigné pour rédiger les statuts de la Ligue des Droits de l'homme], extrait de Joseph Reinach, <em>Histoire de l'affaire Dreyfus</em>, Paris, Eugène Fasquelle, 1905. Page 1.](../wp-content/uploads/cache/2015/09/DSC_0518-Reinach-fondation-de-la-ldh/4249999760.jpg)

![[Comment Paul Viollet est désigné pour rédiger les statuts de la Ligue des Droits de l'homme], extrait de Joseph Reinach, <em>Histoire de l'affaire Dreyfus</em>, Paris, Eugène Fasquelle, 1905. Page 2.](../wp-content/uploads/cache/2015/09/DSC_0521-Reinach-fondation-de-la-ldh-et-Viollet_2/517281829.jpg)

![[Comment Paul Viollet est désigné pour rédiger les statuts de la Ligue des Droits de l'homme], extrait de Joseph Reinach, <em>Histoire de l'affaire Dreyfus</em>, Paris, Eugène Fasquelle, 1905. Page 3.](../wp-content/uploads/cache/2015/09/DSC_0520-Reinach-fondation-de-la-ldh-et-Viollet_3/1331245729.jpg)

![[Proposition de Paul Viollet d'un vœu sur les congrégations, et démission suite au refus], extrait de Joseph Reinach, <em>Histoire de l'affaire Dreyfus</em>, Paris, Eugène Fasquelle, 1905. Page 1.](../wp-content/uploads/cache/2015/09/DSC_0515-Reinach-sur-Viollet-et-voeu-sur-congr%c3%a9gations/3272174892.jpg)

![[Proposition de Paul Viollet d'un vœu sur les congrégations, et démission suite au refus], extrait de Joseph Reinach, <em>Histoire de l'affaire Dreyfus</em>, Paris, Eugène Fasquelle, 1905. Page 2.](../wp-content/uploads/cache/2015/09/DSC_0516-Reinach-sur-Viollet-et-voeu-sur-congr%c3%a9gations_2/3618139479.jpg)