Les documents présentés ci-dessous sont en lien avec l’article du même titre, accessible ici.

Patrick Arabeyre évoque les facettes de professeur à l’École des chartes et d’historien du droit de Paul Viollet. Il pose notamment la question de savoir quel type de professeur il était et comment il peut être caractérisé comme historien, le débat récurrent se portant sur le côté plutôt historien ou plutôt juriste du personnage.

Les documents présentés ci-dessous se partagent logiquement entre ces deux aspects.

Le professeur.

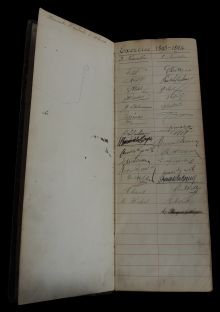

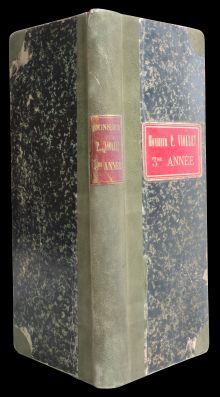

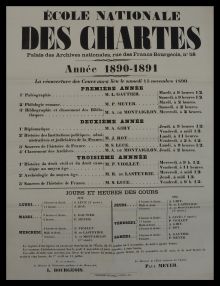

Une première sous-galerie aborde donc le thème du professeur. On y retrouve le procès-verbal de l’élection de Paul Viollet à la chaire d’Histoire du droit civil du Moyen Âge et de droit canonique, en remplacement d’Adolphe Tardif, un extrait du registre de présence de son cours de l’année 1893-1894, l’affiche annonçant les cours de l’École pour l’année 1890-1891, et le brouillon d’une de ses leçons, très rédigé, qui donne un aperçu de ce que pouvait être le contenu d’un de ses cours.

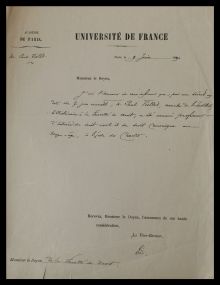

Transcription : « Académie de Paris

M. Paul Viollet.

Université de France

Paris, le 9 juin 1890

Monsieur le Doyen

J'ai l'honneur de vous informer que, par un décret en date du 7 juin courant, M. Paul Viollet, membre de l'Institut, bibliothécaire à la Faculté de Droit, a été nommé professeur d'histoire du droit civil et du droit canonique au Moyen-âge, à l'École des Chartes.

Recevez, Monsieur le Doyen, l'assurance de ma haute considération,

Le Vice-Recteur,

Liard

Monsieur le Doyen de la Faculté de Droit. »

Signatures pour les cours des 3 et 8 novembre 1893.

Paul Viollet est professeur de droit civil du Moyen Âge et de droit canonique à l’École des chartes de 1890 à 1914. Il enseigne aux étudiants de troisième année.

Cours manuscrits d’histoire du droit civil, par Paul Viollet : « leçon 24 », histoire des sources du droit français (pays de droit écrit et pays de coutumes, coutumes locales, etc.). Correspond peu ou prou au Livre premier – cinquième partie – chapitre premier de l’Histoire du droit civil français, 3e édition, 1905.

L’historien.

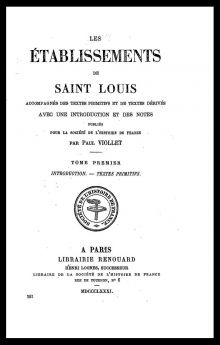

La deuxième sous-galerie revient sur le travail de l’historien. Le premier document proposé est l’introduction, les Préliminaires, de la thèse de l’École des chartes de Paul Viollet. Le jeune chartiste y expose sa vision de l’histoire du droit. Suit une sélection d’œuvres de Paul Viollet.

Transcription : « Vu et rendu, le 25 janvier 1862

[signature]

Étude

sur la Cour du Vicomte

ou

Juridiction bourgeoise en Orient

au temps des Croisades.

par

Paul Viollet

Mens et animus et consilium et sententia civitatis posita est in legibus.

(Cicéron)

L'âme, l'esprit, le conseil, la pensée de la République résident dans les lois. »

Transcription : « Préliminaires

L'histoire externe d'un peuple nous est transmise par ses chroniques, son histoire interne nous arrive par ses lois. Une société se présente à nos regards curieux dans l'éloignement du passé : nous en retrouverons l'aspect et la physionomie dans le chroniqueur, qui s'est donné, comme le peintre, la mission de reproduire la forme et la couleur des objets. Mais le secret de cette organisation dont nous touchons les effets sans en connaître les causes où le chercherons-nous ? Comment pénétrer au centre même du corps social comme le naturaliste au cœur de l'être animé pour y surprendre la vie et y saisir cet arrangement merveilleux qui se trahit sans cesse au dehors, mais ne se laisse point suffisamment appliquer à distance ? Ici le rôle des chroniques cesse presque [...] »

Transcription : « [...] entièrement : elles doivent céder la place à un autre ordre de documents qui nous permettront une étude plus approfondie du sujet et nous découvrirons les rouages de cette machine dont nous ne voyions que les contours ; je veux parler des lois et des usages.

Cette mine est peu explorée si je compare l'usage restreint qu'on fait des documents législatifs à celui qu'on a coutume de faire des chroniques ; mais l'importance de l'histoire du droit n'est du moins contesté par personne. Nous ne pensons pas non plus que l'on nie l'extrême utilité des documents législatifs de nos colonies latines d'Orient pour l'histoire du droit français : les guerriers de la croix portaient avec eux tout un monde de principes et de doctrines ; j'entends ces principes de droit féodal ou civil jetés ça et là si confusément sur le sol de la France, si variables, si multipliés, quelquefois si contradictoires. Qu'arriva-t-il de cet ensemble confus et bigarré ? Il fallut bien le coordonner, le régulariser, le compléter : on adopta les coutumes qui [...] »

Transcription : « [...] semblèrent les plus sages ou qui se trouvèrent les plus répandues, mais on innova fort peu. Le droit français de l'Orient au douzième siècle fournirait donc aujourd'hui un secours puissant pour saisir cette vue d'ensemble si difficile à prendre avec les coutumes variées de l'Occident.

Nous avons étudié non pas l'œuvre des législateurs de l'Orient (elle ne nous est pas parvenue), mais celle des jurisconsultes qui commentaient les lois de ce pays et nous avons choisi un sujet plus proportionné à nos forces. Leurs travaux sont relatifs les uns à la haute-cour du royaume compétente en matières féodales, les autres à la cour des Bourgeois ou du vicomte compétente pour les matières purement civiles. Chaque seigneur haut-justicier avait deux cours organisées sur le modèle de celles de Jérusalem, d'Acre et de Nicosie. En effet, lorsque Jérusalem fut tombée au pouvoir des Infidèles, les cours d'Acre devinrent les plus fameuses du royaume. Enfin le sultan Chalil vint assiéger Ptolémaïs, les braves chevaliers du Temple s'ensevelirent sous les ruines de la ville, mais ne purent la sauver. C'en était fait pour longtemps du Christianisme en Orient : et Dieu, comme dit St Bernard, n'avait épargné ni son peuple, ni son nom. (Michaud, histoire des croisades)

L'Ile de Chypre fut l'asile des vaincus : les deux cours de Nicosie devinrent alors les premières de ce royaume de Chypre et de Jérusalem dont le nom seul a traversé les siècles comme pour nous rappeler qu'il y a encore un héritage partout où restent des droits, de grands exemples et de glorieux souvenirs. Nous avons étudié ce qui a trait à la cour des Bourgeois ; nous avons essayé d'exposer leur organisation judiciaire et de résumer les règles de procédure suivies devant cette juridiction. Ce travail doit nécessairement être précédé de quelques observations sur les textes qui nous ont servi. »

Entre 1890 et 1903, Paul Viollet publie les trois volumes d'une Histoire des institutions politiques et administratives de la France portant sur la période allant de l'Antiquité à la fin du Moyen Âge.

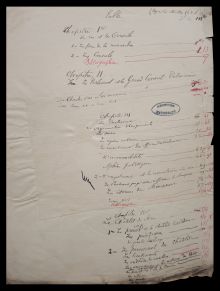

En 1912 est publié Le Roi et ses ministres pendant les trois derniers siècles de la monarchie. Dans l'avant-propos, Viollet explique qu'il s'agit de la suite de son histoire des institutions politiques, pour la période de l'Ancien Régime, et qu'il s'agit du premier volume sur les deux prévus. Viollet meurt en 1914 sans avoir publié le second volume. Le manuscrit présenté ici est le sommaire de ce second volume.

Transcription : « (Pagination actuelle 1a à 3a-1171 à 127

3b à 111e)

Table

Chapitre 1er

Le roi et les Conseils

1– La force de la monarchie : p. 1

2– Les Conseils : p. 13

Bibliographie : p. 47

Chapitre II

Le Parlement et le Grand Conseil. Préliminaires

Sous Charles VIII et ses successeurs : p. 50

Sous Louis XV et Louis XVI : p. 60

Chapitre III

Le Parlement

1– Organisation ... générales : p. 65

La pairie : p. 18-65

Le régime intérieur : p. 31-80

Le recrutement des officiers du Parlement : p. 33-84

L'inamovibilité : p. 41-93

Sphère politique : p. 42-95

2– L'enregistrement et les ... Les crises : p. 49-103

Le Parlement jusqu'aux réformes de Maupeou : p. 49-103

Les réformes de Maupeou : p. 74-134

Louis XVI : p. 87-147

Bibliographie : p. 171

Chapitre IV

Le Châtelet de Paris : p. 176

1– Le prévôt et le Châtelet, les présidiaux : p. 176

Les présidiaux : p. 185

Les grands bailliages : p. 188

2– Le personnel du Châtelet : p. 189

Les lieutenants : p. 189

Les auditeurs, les conseillers : p. 191

Les commissaires et les notaires du Chât. : p. 196

Le prévôt de l'Ile de France : p. 202

Les notaires : p. 203

[...] »

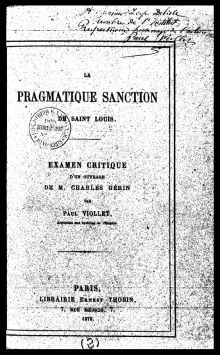

Réception des ouvrages de Paul Viollet à son époque.

Enfin, pour compléter la réflexion sur la définition qui peut être faite de Paul Viollet comme historien du droit, l’internaute a accès ci-dessous à des comptes-rendus de l’époque des ouvrages et de l’œuvre de Viollet.