À l’automne 1892, alors que des troupes françaises ravagent le royaume du Dahomey, Paul Viollet réunit les soutiens nécessaires pour fonder le Comité de protection et de défense des indigènes (CPDI). Il anime ce comité jusqu’à sa mort en 1914 et il en assure également la présidence à partir de 1899. Cette infatigable sollicitude pour les « races inférieures » suscite une admiration mêlée d’étonnement, sinon de réprobation, chez ses contemporains qui l’attribuent à sa « passion pour le droit, pour la justice, pour l’égalité de tous les hommes, noirs et blancs »[1]. Quel sens peut-on donner à cet engagement, le plus long de tous ceux que Viollet a contractés ?

1. « L’envahissement continu des pays sauvages par les nations civilisées »

Les papiers personnels de Viollet déposés aux Archives nationales contiennent des dossiers de presse, des dizaines de fiches manuscrites et de plus rares bribes de correspondance qui sont autant de jalons de son intérêt croissant pour les questions coloniales[2]. Dès 1869, il archive des articles sur la colonisation découpés dans la presse catholique. Il étend progressivement sa collecte, puisant dans toute la presse française et ajoutant les unes après les autres les régions du monde où l’influence française s’étend. Dans les années 1890, il suit toutes les affaires coloniales et ne se cantonne plus à l’empire français. Il est ainsi le témoin souvent indigné de la multiplication des guerres de conquête coloniale dans les deux dernières décennies du xixe siècle.

La guerre déclenchée contre le royaume du Dahomey le décide à agir en 1892. Elle réunit les ingrédients classiques d’une guerre de conquête coloniale : faute de pouvoir obtenir par la négociation un traité de soumission, une colonne expéditionnaire est chargée de détruire la capitale, Abomey, et de capturer le roi, Béhanzin. Caché par ses sujets, celui-ci finit par se rendre, sous la menace d’un bombardement des villes côtières par la marine française. En parallèle, se multiplient en France les spectacles transformant en sauvagerie burlesque la résistance opposée par les Dahoméens, en brodant notamment sur l’existence d’une garde féminine autour du roi, les fameuses Amazones. Viollet prend le contrepied de ces mises en scène en affirmant, à partir de témoignages de missionnaires catholiques et de commerçants ayant vécu au Dahomey, que les troupes françaises se conduisent plus sauvagement que leurs supposés sauvages adversaires. Il rédige des lettres  dénonçant cette situation et les envoie au ministre de la Marine (novembre 1892) et au sous-secrétaire d’État aux colonies (août 1893) après avoir convaincu Victor Schœlcher, l’auteur de la loi abolissant l’esclavage dans les colonies françaises en 1848, le sénateur de la Guadeloupe, Alexandre Isaac et le géographe Antoine d’Abbadie, de les signer avec lui. Des extraits de la seconde lettre sont publiés par le quotidien Le Temps, influente tribune officieuse de la politique coloniale française[3]. Ils sont assortis de commentaires ironiques sur les grands principes invoqués par le Comité, dont les démarches sont néanmoins suivies de près. Lors de la guerre contre Madagascar en 1895, le CPDI renouvelle ses critiques. Signe de l’attention qui lui est accordée, d’Abbadie, Isaac et Viollet sont cette fois reçus par le ministre de la Guerre auquel ils demandent que la convention de Genève garantissant des soins aux blessés soit appliquée aux Malgaches. Viollet appelle également les sociétés de secours aux blessés à se préoccuper des victimes malgaches. Par tous les moyens à sa disposition, le CPDI essaie donc de contester l’idée que les guerres coloniales seraient des « petites guerres », échappant à toute forme de régulation en raison de la sauvagerie supposée des adversaires.

dénonçant cette situation et les envoie au ministre de la Marine (novembre 1892) et au sous-secrétaire d’État aux colonies (août 1893) après avoir convaincu Victor Schœlcher, l’auteur de la loi abolissant l’esclavage dans les colonies françaises en 1848, le sénateur de la Guadeloupe, Alexandre Isaac et le géographe Antoine d’Abbadie, de les signer avec lui. Des extraits de la seconde lettre sont publiés par le quotidien Le Temps, influente tribune officieuse de la politique coloniale française[3]. Ils sont assortis de commentaires ironiques sur les grands principes invoqués par le Comité, dont les démarches sont néanmoins suivies de près. Lors de la guerre contre Madagascar en 1895, le CPDI renouvelle ses critiques. Signe de l’attention qui lui est accordée, d’Abbadie, Isaac et Viollet sont cette fois reçus par le ministre de la Guerre auquel ils demandent que la convention de Genève garantissant des soins aux blessés soit appliquée aux Malgaches. Viollet appelle également les sociétés de secours aux blessés à se préoccuper des victimes malgaches. Par tous les moyens à sa disposition, le CPDI essaie donc de contester l’idée que les guerres coloniales seraient des « petites guerres », échappant à toute forme de régulation en raison de la sauvagerie supposée des adversaires.

Il ne s’agit pas seulement d’une exaspération circonstancielle face à l’accumulation des guerres coloniales. Pour Viollet, la colonisation c’est la guerre et qui plus est, une guerre qui ne dit pas son nom et qui est menée de façon déloyale. En 1899, alors qu’il vient d’affilier le CPDI au Bureau international permanent de la paix de Berne, les réponses qu’il fournit au très lénifiant questionnaire rédigé par des membres de ce bureau en préparation du congrès annuel de la Paix de 1900, traduisent son inflexibilité. D’inspiration réformiste, le questionnaire invite à définir les critères d’une « bonne » politique coloniale. Il n’y pas de bonne politique coloniale pour Viollet, qui n’hésite pas à réclamer des armes et une formation militaire pour les peuples colonisés, seule façon de lutter contre « l’envahissement continu des pays sauvages par les nations civilisées ». La fin des guerres de conquête n’y change rien. En 1907, le CPDI fait adopter au congrès annuel de la paix de Munich le vœu que les populations colonisées soient considérées comme des populations civiles en temps de guerre et qu’elles bénéficient à ce titre des dispositions protectrices prévues par la convention de La Haye de 1899. Cette convention n’ayant pas été complètement adoptée par les États qui l’ont rédigée, la tentative est vouée à l’échec. Elle n’est pas absurde pour autant. Le vœu du CPDI pose la question de l’application aux populations colonisées du droit international au moment où la seconde conférence de la paix de La Haye ouvre ses débats pour faire progresser ce droit. Si une partie des juristes envisage depuis les années 1870 d’exclure les peuples réputés non civilisés du concert des nations[4], cette exclusion n’a pas été formellement prononcée en 1907. Il reste donc possible d’affirmer que « les lois de la justice et les règles fondamentales du droit des gens sont communes à tous les peuples ; la faiblesse et l’état de barbarie d’un peuple ne le mettent pas en dehors du droit des gens », comme le proclame le premier article des statuts du CPDI, et d’invoquer le droit international en faveur des peuples colonisés[5].

2. Un comité « peu nombreux et énergique »

Les États soi-disant « civilisés » ont été les premiers à invoquer le droit international comme soubassement de leurs politiques expansionnistes, en particulier en Afrique. En 1884-1885, la fameuse conférence de Berlin a ainsi fixé les conditions à remplir pour revendiquer des territoires en Afrique, en les enveloppant dans des objectifs d’inspiration humanitaire : assurer « la conservation des populations indigènes » et « l’amélioration de leurs conditions de vie matérielles et morales »[6]. De même, en 1890, la conférence de Bruxelles présente la colonisation comme le seul instrument efficace de lutte contre la traite et l’esclavage et interdit les ventes d’armes aux Africains. La rhétorique philanthropique a ainsi été réquisitionnée par l’impérialisme conquérant et cette prévarication officielle enferme les aspirants protecteurs des métropoles dans un cercle vicieux. Si fondées et bien informées soient-elles, leurs protestations permettent surtout à leurs gouvernements de se draper derechef dans des principes qu’ils se gardent bien d’appliquer.

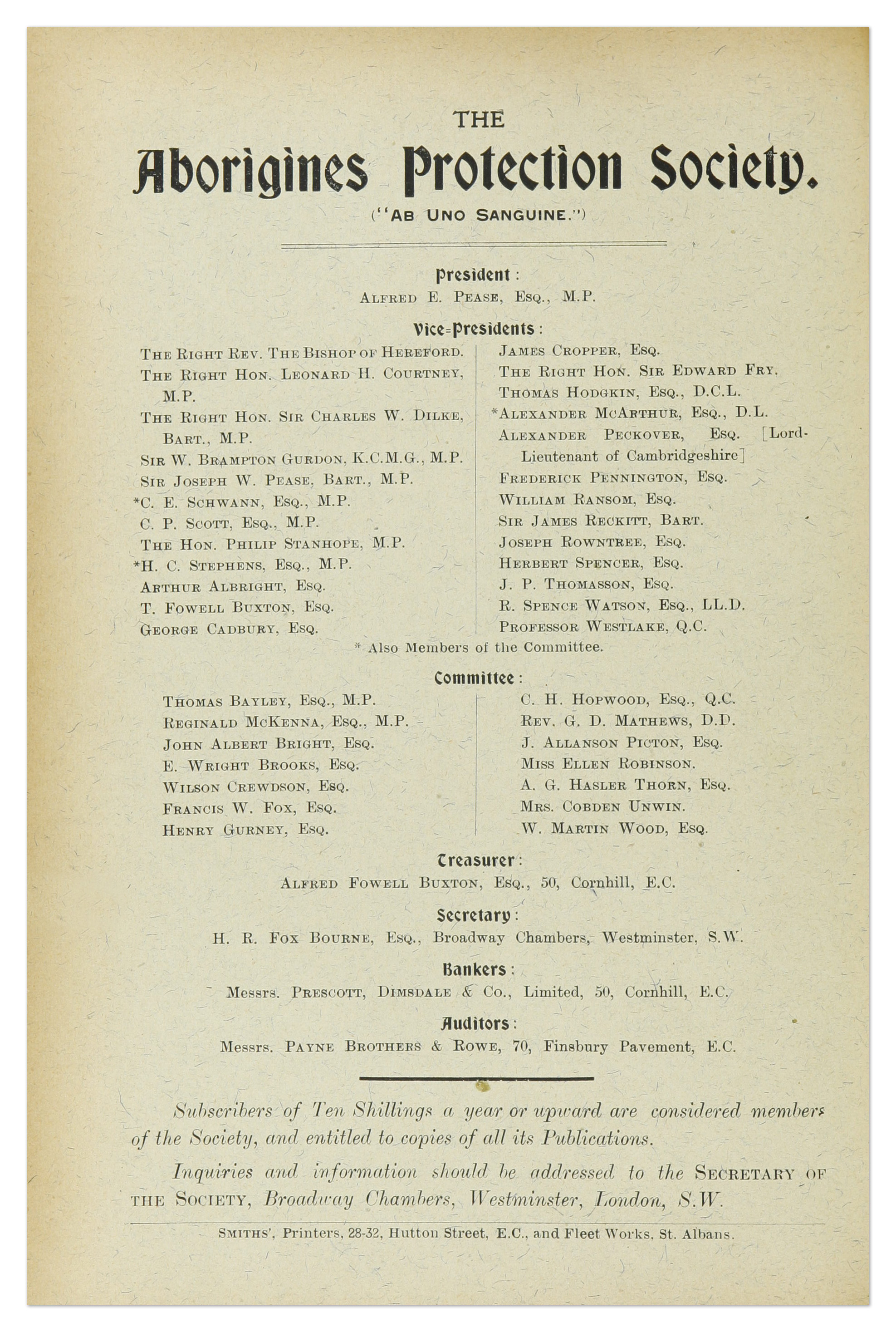

Le CPDI n’est pas la première organisation à se consacrer à la protection des indigènes en France. En 1882, Paul Leroy-Beaulieu a fondé une Société de protection des indigènes des colonies françaises, placée sous le patronage de Schœlcher. Malgré ses quatre cents adhérents, elle a cessé toute activité dès 1885, après que les députés et sénateurs de l’Algérie lui ont infligé une rude défaite politique, en obtenant un renforcement de la discrimination légale entre colons et Algériens à l’occasion de l’adaptation en Algérie de la loi sur les libertés municipales[7]. Comme leurs collègues britanniques de l’Aborigines’ Protection Society active depuis 1837, les premiers protecteurs français sont convaincus que la colonisation est légitime et même indispensable pour « civiliser » les populations réputées sauvages. Mais ils apprennent à leurs dépens que ce réformisme d’adhésion à l’impérialisme ne les protège pas de l’hostilité déclarée des représentants des colons.

Au début des années 1890, il n’y a plus d’association de protection des indigènes en France et l’influence de l’Aborigines’ Protection Society s’est réduite comme peau de chagrin en Grande-Bretagne[8]. Viollet fait pourtant le pari qu’il est possible de ranimer cette cause. Le CPDI fait une vertu de la discrétion dictée par ce contexte hostile. Ses membres se recrutent par cooptation unanime et leur nombre est limité à quarante, maximum qui n’a jamais été atteint. Une liste des membres les plus éminents du CPDI établie en 1899 livre seulement neuf noms et on recense au plus une vingtaine de signatures au bas de ses courriers officiels. Le CPDI est en pratique un cercle étroit, mais très cohérent, d’une dizaine de personnalités[9]. Ses membres se recrutent dans les réseaux personnels de Viollet, d’où une surreprésentation des chartistes, des historiens et à un moindre titre, des juristes. Peu d’entre eux ont une connaissance directe des colonies. Dans les années 1890, le CPDI peut cependant se prévaloir de l’expérience professionnelle de deux de ses membres : Louis Nouët, gouverneur honoraire des colonies ayant servi en Indochine et Hyppolyte Laroche, préfet d’Alger en 1892, puis résident général à Madagascar en 1895, avant d’être brutalement évincé par le général Gallieni. Son premier président, Isaac, est en outre un spécialiste reconnu des questions coloniales. Élu sénateur de la Guadeloupe en 1885, réélu en 1894, il participe à partir de 1891 à la Commission sénatoriale d’étude des questions algériennes et enquête sur place avec Jules Ferry, président de la commission, au printemps 1892[10]. En 1894, il visite également le Sénégal, à l’invitation de certains élus locaux. Sa disparition prématurée en 1899 est donc un coup très rude qui prive le CPDI d’un accès direct au Parlement, mais aussi de cette capacité à aller enquêter in situ. En outre, faute d’un élu colonial acceptant de succéder à Isaac, Viollet doit assumer la présidence du CPDI.

[1] Émile Chatelain, « Nécrologie de Paul Viollet », dans Bibliothèque de l’École des chartes, 1914, t. 75, p. 444-445. Voir l’article ici.

[2] Archives nationales (Pierrefitte sur Seine), Papiers Paul Viollet, AB/XIX/3201-3205. Voir la présentation des archives ici.

[3] « Affaires coloniales », dans Le Temps, 25 août 1893, n° 11779, p. 1. Voir l’article ici.

[4] Martti Koskenniemi, The Gentle Civilizer of Nations. The Rise and Fall of International Law, 1870-1960, Cambridge, Cambridge University Press, 2001, coll. « The Hersch Lauterpacht Memorial Lecture ».

[5] Les statuts du CPDI sont reproduits dans les brochures qu’il publie, voir note 11.

[6] Voir l’acte général de la conférence de Berlin de 1885, ici.

[7] Charles-Robert Ageron, Les Algériens musulmans 1871-1919, Paris, Bouchène, 2 volumes, 2005 [1968].

[8] James Heartfield, The Aborigines’ Protection Society. Humanitarian Imperialism in Australia, New Zealand, Fiji, Canada, South Africa and the Congo, 1836-1909, London, Hurst & Company, 2011.

[9] Emmanuelle Sibeud, « Une libre pensée impériale ? Le Comité de protection et de défense des indigènes (ca. 1892-1914) », dans Mil neuf cent. Revue d’histoire intellectuelle, 2009, n° 27, p. 57-74.

[10] Charles-Robert Ageron, op. cit.