Prééminence contestée, prestige inégalé

Si les questions de la « crise des facultés de droit » et de la redéfinition de sa « fonction sociale » (ces expressions sont fréquentes autour de 1900) sont sensibles pour la Faculté de droit de Paris, c’est que sa suprématie (vécue comme une donnée naturelle jusqu’alors) est contestée par des concurrentes provinciales mais également par d’autres institutions libres. Accusée de vider les facultés de province des bons étudiants, de monopoliser le dialogue avec les pouvoirs publics, de bénéficier de traitements salariaux majorés (et donc inégaux), la Faculté parisienne coalise contre elle bien des provinciaux qui projettent même, en 1904, de fonder une association pour faire valoir leurs droits et leurs revendications contre Paris. Pour contourner la prééminence de Paris, les facultés de province cherchent à se doter d’une identité scientifique spécifique (l’identification d’écoles doctrinales en droit public se fait jour : école de Bordeaux, école de Toulouse, école de Strasbourg, etc.) et revendiquent un dynamisme intellectuel qu’elles estiment introuvables dans la capitale. De fait, les débats sur la rénovation méthodologique et les fondements du droit sont plus brillants à distance de Paris. Il n’est besoin que de citer le nancéen François Gény et son Méthodes d’interprétation et sources en droit privé positif (1899), les entreprises célèbres du bordelais Léon Duguit et du toulousain Maurice Hauriou. Exemplaire, la faculté de Lyon s’illustre par une grande créativité : le socialisme juridique d’Emmanuel Lévy, le droit civil comparé d’Édouard Lambert ou encore la législation ouvrière de Paul Pic. Occupant une place particulière dans le rayonnement culturel de la France, la capitale des Gaules emprunte également les voies de l’internationalisation en travaillant activement à la promotion et au fonctionnement de l’École Khédiviale du Caire (jusqu’en 1907), de l’École française du Caire et de l’École française de droit de Beyrouth (à partir de 1913).

De fait, les débats sur la rénovation méthodologique et les fondements du droit sont plus brillants à distance de Paris. Il n’est besoin que de citer le nancéen François Gény et son Méthodes d’interprétation et sources en droit privé positif (1899), les entreprises célèbres du bordelais Léon Duguit et du toulousain Maurice Hauriou. Exemplaire, la faculté de Lyon s’illustre par une grande créativité : le socialisme juridique d’Emmanuel Lévy, le droit civil comparé d’Édouard Lambert ou encore la législation ouvrière de Paul Pic. Occupant une place particulière dans le rayonnement culturel de la France, la capitale des Gaules emprunte également les voies de l’internationalisation en travaillant activement à la promotion et au fonctionnement de l’École Khédiviale du Caire (jusqu’en 1907), de l’École française du Caire et de l’École française de droit de Beyrouth (à partir de 1913).

La concurrence devait également se porter sur un autre front. L’École libre des sciences politiques, fondée en 1872, et l’École des hautes études commerciales, créée en 1881, prétendent apporter une nouvelle réponse, plus moderne et adaptée, à la formation des élites politiques, administratives et économiques. Sur des terrains quelque peu différents, les facultés libres de droit (à Paris, à Lille, à Lyon, à Angers, etc.) et quelques écoles municipales de droit (reliées souvent à des écoles du notariat) attirent, à partir de la loi sur la liberté d’enseignement supérieur (1875), un public non négligeable en faisant valoir des spécificités pédagogiques et/ou confessionnelles. La Faculté de droit de Paris n’a pas de véritable politique à l’égard de ces institutions concurrentes, persuadée qu’elle est de la supériorité de sa formation et de son attractivité auprès des futurs professionnels du droit. Pourtant, la faculté parisienne n’a jamais sérieusement institutionnalisé ses relations avec les grandes institutions judiciaires de la capitale (les contacts avec le barreau sont assez limités et les professeurs parisiens sont peu à plaider). Si une certaine opposition à l’École libre des sciences politiques (la controverse entre Bufnoir et Boutmy) et aux facultés libres a été savamment orchestrée, celle-ci ne peut faire oublier que de nombreux professeurs de la faculté d’État ont enseigné à l’École libre (notamment Glasson, Lyon-Caen et Esmein), aux Hautes Études commerciales (comme Beauregard et Massigli) et que les étudiants des facultés libres passent leurs examens devant des jurys d’État (après la suppression des jurys mixtes). Ces multiples créations institutionnelles ont certes pour conséquence de contester la prééminence de la faculté de droit (et en particulier celle de Paris) comme lieu de formation des élites, relançant la question d’écoles d’administration et pour les métiers juridiques (ni les futurs avocats ni les futurs magistrats ne passent dans une école spéciale dédiée à l’apprentissage de leur métier). Elles remettent en cause, par la même occasion, la prétention du droit à monopoliser le discours sur la société, ses pathologies et les remèdes à lui apporter. Les sciences politiques et économiques et leurs porte-parole, que les juristes tentent de domestiquer tant bien que mal, les débordent de toutes parts : la sociologie et l’économie politique prétendent ni plus ni moins déloger le droit de sa place prédominante dans l’ordre des discours sociaux. D’où le succès rencontré par des établissements comme le Collège libre des sciences sociales (1895) et l’École des hautes études sociales (1899) qui accompagnent cette assomption des sciences sociales et attirent à eux de nombreux étudiants en droit qui, parallèlement, en suivent les conférences.

Si la prééminence pédagogique et intellectuelle est contestée à la Faculté parisienne, son prestige n’en demeure pas moins considérable dans et hors les milieux juridiques. Enseigner à la Faculté de droit de Paris, c’est souvent tirer les bénéfices de la proximité d’institutions prestigieuses (sous la IIIe République, la Faculté compte dix-huit académiciens), fréquenter des réseaux et des milieux (judiciaires, savants, journalistiques ou politiques) qui permettent aux enseignants d’accroître leur capital social et financier en ajoutant à leur activité enseignante des consultations privées, du conseil et des fonctions d’expertise politico-administrative.  Bien conscient d’une telle situation, et à la faveur des revendications de l’État de droit, les professeurs de droit parisiens tentent de faire valoir leurs compétences pour peser sur les débats nationaux touchant aux réformes juridiques : ils investissent la Société de législation comparée au début des années 1880, animent la Société d’études législatives (1902) fondée pour faciliter la réforme des lois et des codes. Au service du législateur, ces deux institutions offrent un moyen inédit d’action collective et publique. L’ambition réformatrice des professeurs parisiens trouve à s’exprimer, en fonction de leurs sensibilités politiques et religieuses, dans tout un ensemble de sociétés, associations, œuvres sociales et cercles d’études : Société générale des prisons, Musée social, Association internationale pour la protection légale des travailleurs, Société d’économie sociale, etc. Paris ouvre également aux professeurs un large accès aux grandes maisons d’édition : la IIIe République voit l’éclosion de revues doctrinales sous la suprématie parisienne ainsi que l’activisme de cette dernière dans les recueils de jurisprudence.

Bien conscient d’une telle situation, et à la faveur des revendications de l’État de droit, les professeurs de droit parisiens tentent de faire valoir leurs compétences pour peser sur les débats nationaux touchant aux réformes juridiques : ils investissent la Société de législation comparée au début des années 1880, animent la Société d’études législatives (1902) fondée pour faciliter la réforme des lois et des codes. Au service du législateur, ces deux institutions offrent un moyen inédit d’action collective et publique. L’ambition réformatrice des professeurs parisiens trouve à s’exprimer, en fonction de leurs sensibilités politiques et religieuses, dans tout un ensemble de sociétés, associations, œuvres sociales et cercles d’études : Société générale des prisons, Musée social, Association internationale pour la protection légale des travailleurs, Société d’économie sociale, etc. Paris ouvre également aux professeurs un large accès aux grandes maisons d’édition : la IIIe République voit l’éclosion de revues doctrinales sous la suprématie parisienne ainsi que l’activisme de cette dernière dans les recueils de jurisprudence.

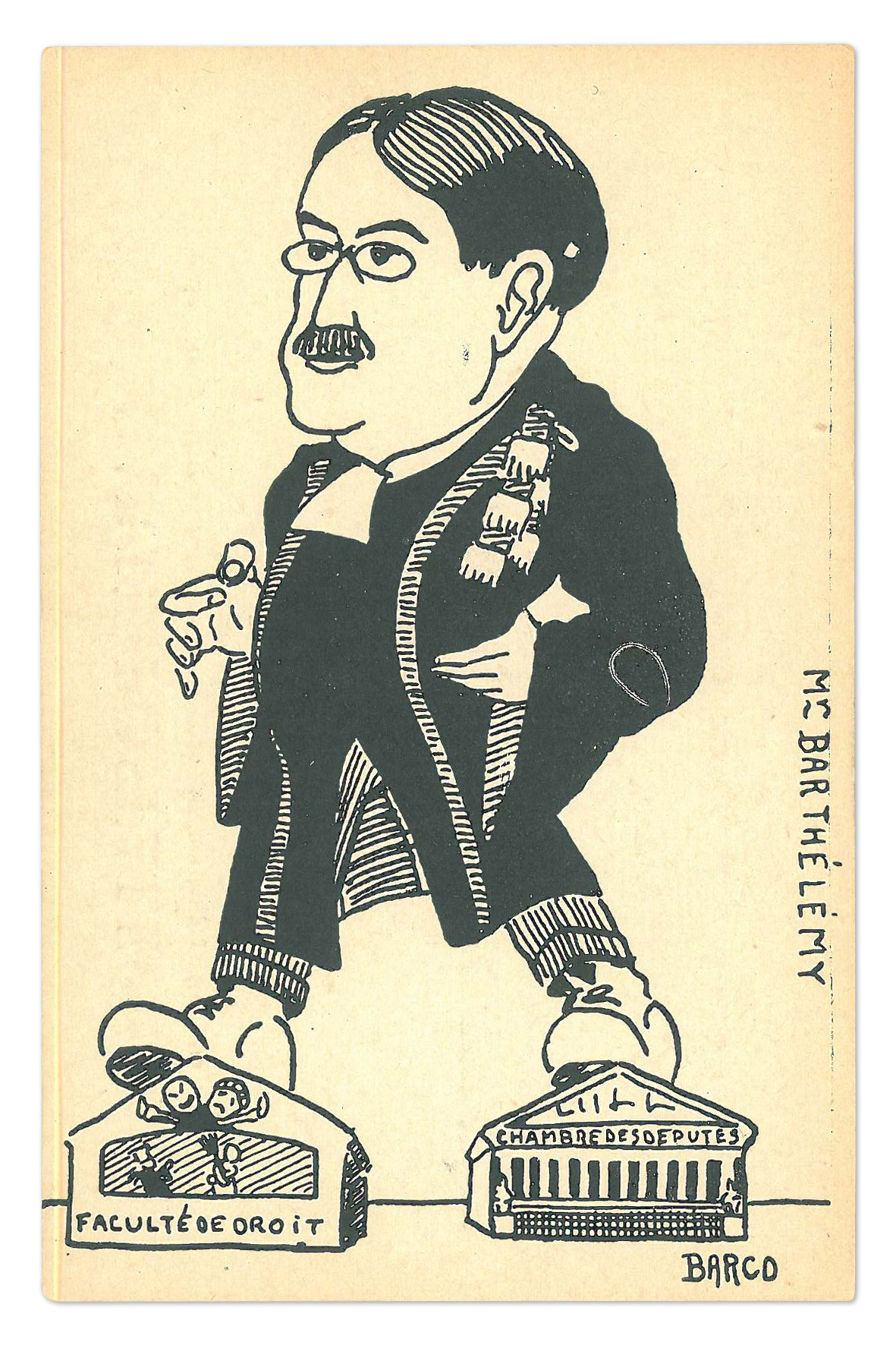

La Faculté de droit de Paris entretient des liens privilégiés avec le monde politique. Elle offre des opportunités à qui veut se lancer dans une carrière : la Faculté parisienne est celle qui compte le plus grand nombre de députés (ils sont sept à être professeurs parisiens sous cette République). Il faut y ajouter deux ministres-économistes (Louis Germain-Martin et Bertrand Nogaro). Plusieurs enseignants, tentés par cette aventure politique, échouent à une mandature (Ferdinand Larnaude ou Henri Lévy-Ullmann). D’autres, moins téméraires ou plus réalistes, exercent en qualité d’experts dans une multitude de comités, bureaux et commissions. Pour ne prendre que deux exemples, Henri Berthélemy siège au comité du contentieux de l’Instruction publique et de celui du ministère de l’Intérieur, au conseil supérieur de l’Assistance publique, etc. ; Henri Capitant est membre du conseil consultatif de l’Enseignement public, du conseil supérieur du Travail ou encore président du comité du contentieux de la Banque de France. Cette proximité du pouvoir politique est autant une chance qu’un handicap pour la faculté parisienne. Elle ne cesse de se défendre, au nom du respect de son autonomie, contre les dangers d’une intervention de ce pouvoir mais, en même temps, cherche à lui plaire (du moins, à ne pas lui déplaire). À cet égard, nous l’avons souligné, certains publicistes travaillent activement à légitimer l’ordre républicain et à en consolider les assises constitutionnelles ; d’autres, plus discrets en raison du contrôle que l’administration républicaine exerce sur les opinions des professeurs, se montrent plus circonspects, parfois très hostiles à la politique menée par le nouveau régime (notamment dans le domaine des affaires religieuses et de la laïcité). Bien des enseignants sont repérés par les autorités républicaines, comme étant cléricaux, compromis avec les partis réactionnaires. La Faculté parisienne, certes conservatrice, ne serait-elle pas pour autant la plus républicaine des facultés de droit ? Pourtant, la Faculté de droit de Paris s’efforce de ne pas apparaître trop marquée politiquement et rappelle la neutralité de principe qui anime son action et ses prises de position. Il est vrai que le corps professoral, très modéré (pour ne pas dire hostile aux gouvernements de gauche), ne conteste que très rarement les actes gouvernementaux et se refuse à se prononcer dans les grands débats publics. Alors même qu’elle concerne au premier chef le monde du droit, l’affaire Dreyfus, illustrant la frilosité des juristes, n’est pas l’occasion d’une effervescence particulière. Les professeurs de droit sont alors ceux qui, parmi les universitaires, ont le moins participé aux campagnes de mobilisations et de pétitions. Cette pusillanimité n’exclut pas, naturellement, des cas récurrents d’engagement public : si les parisiens Sauzet, Leveillé et Beauregard adhèrent à l’antidreyfusarde Ligue de la patrie française, Paul Viollet, dreyfusard convaincu, fonde le Comité catholique pour la défense du droit. De son côté, catholique moderniste, Raymond Saleilles plaide, en 1905, quant à lui, pour un essai loyal de la loi de séparation des Églises et de l’État (soutenue par Lévy-Ullmann) et tente d’en convaincre ses collègues catholiques. Sans doute l’engagement social et politique est-il le fait d’une minorité de juristes universitaires. Mais, parce qu’il se déploie sur fond de cette Faculté parisienne, il n’en est que plus visible, pour le meilleur ou pour le pire de l’institution et de ses membres.

Dans la mémoire des juristes, cette Belle Époque est restée comme un âge d’or des facultés de droit. Le cataclysme qui se profile, l’épreuve de la Grande Guerre, fera passer cette faculté de Paris dans une nouvelle ère, plus inquiète, moins optimiste sur l’avenir, dessinant un peu plus nettement ce monde académique et juridique qui, aujourd’hui, est le nôtre.

Frédéric Audren

CNRS

CEE- École de droit de Sciences Po

Bibliographie indicative :

Frédéric Audren, Jean-Louis Halpérin, La Culture juridique française. Entre mythes et réalités. xixe–xxe siècles, Paris, CNRS Editions, 2013.

Alain Chatriot, « Les juristes et la IIIe République. Note critique », Cahiers Jaurès, n°204, 2012/2, p. 83-125.

Jean-Louis Halpérin (dir.), Paris, capitale juridique (1804-1950). Étude de socio-histoire sur la Faculté de droit de Paris, Paris, Éditions Rue d’Ulm, 2011.

Guillaume Richard, Enseigner le droit public à Paris sous la Troisième République, Paris, Dalloz, collection « Nouvelle Bibliothèque de Thèses », 2015.

Guillaume Sacriste, La République des constitutionnalistes. Professeurs de droit et légitimation de l’État en France (1870-1914), Paris, Presses de Sciences Po, 2011.