Lorsque Paul Viollet prend en charge, en 1876, la réorganisation et la modernisation de la bibliothèque de la Faculté de droit de Paris, cette dernière n’est alors rien de moins que la plus grande faculté de France. Pépinière classique de formation des classes supérieures, cette faculté domine, depuis sa (re-)création napoléonienne, les études supérieures en droit mais, aussi par ses effectifs et son attractivité, les autres disciplines.

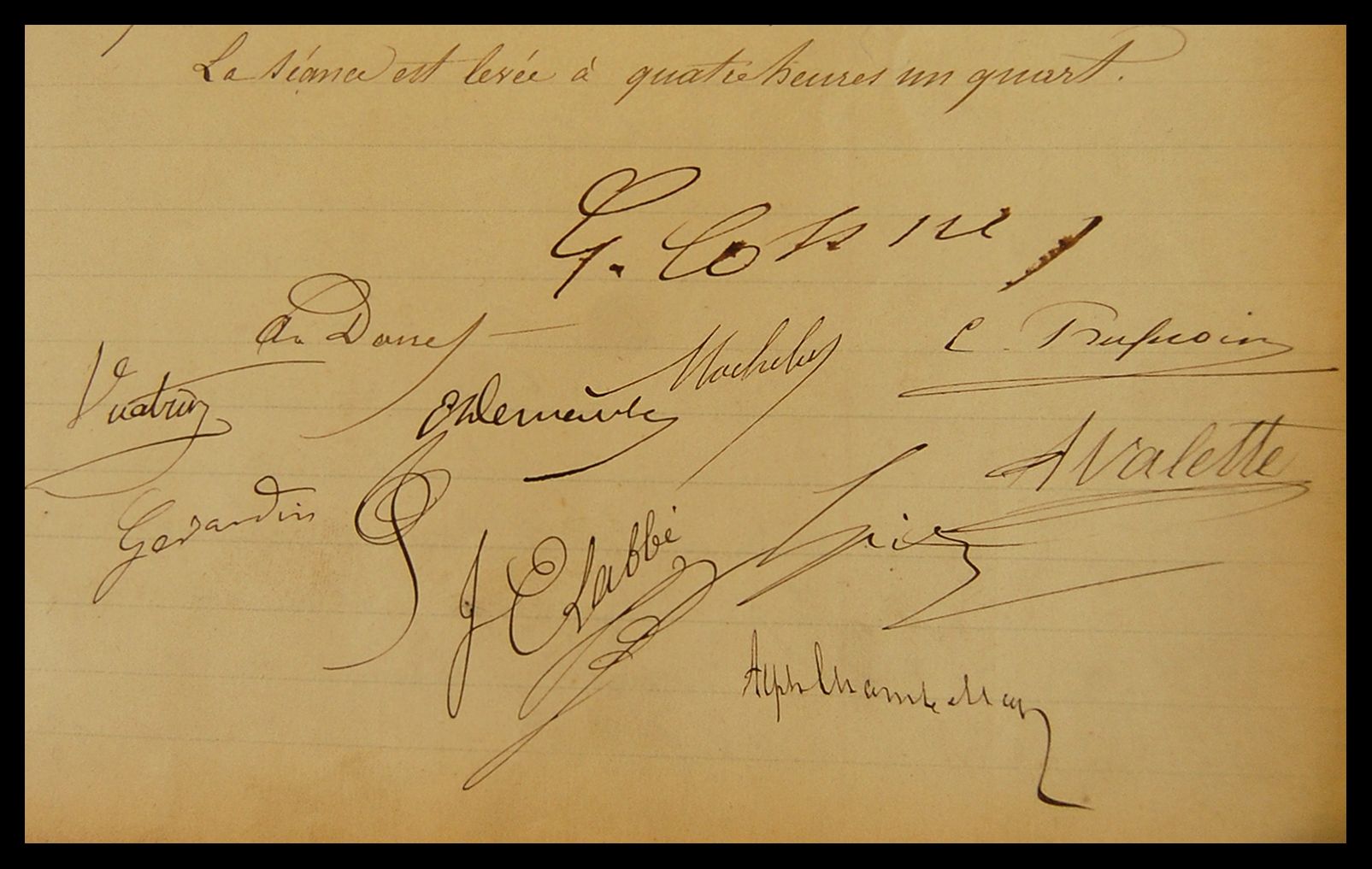

Au moment où Paul Viollet exerce ses fonctions à la bibliothèque, la Faculté compte dans ses rangs un certain nombre de personnalités réputées de la science juridique. Certaines d’entre elles y achèvent alors une brillante carrière ; d’autres sont des gloires naissantes. Les romanistes Paul-Frédéric Girard et Joseph-Émile Labbé (surtout connu comme arrêtiste), l’historien du droit et constitutionnaliste Adhémar Esmein, les civilistes  Claude Bufnoir, Marcel Planiol, Raymond Saleilles et Charles Lyon-Caen, les publicistes Ferdinand Larnaude et Henry Berthélemy, pour ne citer que quelques noms, marquent de leur empreinte la production juridique de l’époque et forment des générations d’étudiants. Et ces étudiants seront très nombreux ! Car la Faculté parisienne s’illustre par une fréquentation record. Entre 1804 et 1865, elle passe de 500 à 2 500 étudiants. Pendant cette même période, à l’exception de Toulouse qui compte environ 600 étudiants, les autres facultés sont beaucoup plus modestes, avec des effectifs inférieurs à 250 étudiants. Sous la IIIe République, cette croissance des effectifs continue par à-coups : plus de 3 200 étudiants (plus que les étudiants parisiens en lettres et en sciences réunis) en 1893 et 4 600 en 1899. Les années 1900 voient les effectifs passer la barre des 8 000 étudiants. À la veille de la première guerre mondiale, un tel chiffre reste très supérieur à celui des littéraires (plus de 3 000 étudiants) et des scientifiques (près de 1 800). Quant à la réception aux grades, le nombre des baccalauréats en droit et de licences délivrés à Paris représente près de 50% des diplômes délivrés en France après 1870.

Claude Bufnoir, Marcel Planiol, Raymond Saleilles et Charles Lyon-Caen, les publicistes Ferdinand Larnaude et Henry Berthélemy, pour ne citer que quelques noms, marquent de leur empreinte la production juridique de l’époque et forment des générations d’étudiants. Et ces étudiants seront très nombreux ! Car la Faculté parisienne s’illustre par une fréquentation record. Entre 1804 et 1865, elle passe de 500 à 2 500 étudiants. Pendant cette même période, à l’exception de Toulouse qui compte environ 600 étudiants, les autres facultés sont beaucoup plus modestes, avec des effectifs inférieurs à 250 étudiants. Sous la IIIe République, cette croissance des effectifs continue par à-coups : plus de 3 200 étudiants (plus que les étudiants parisiens en lettres et en sciences réunis) en 1893 et 4 600 en 1899. Les années 1900 voient les effectifs passer la barre des 8 000 étudiants. À la veille de la première guerre mondiale, un tel chiffre reste très supérieur à celui des littéraires (plus de 3 000 étudiants) et des scientifiques (près de 1 800). Quant à la réception aux grades, le nombre des baccalauréats en droit et de licences délivrés à Paris représente près de 50% des diplômes délivrés en France après 1870.

Une telle attractivité déborde le cadre hexagonal : des étudiants étrangers (en particulier russes, égyptiens, roumains ou grecs) sont de plus en plus nombreux à fouler les bancs de la Faculté : près de 200 en 1876 et plus de 870 en 1909. C’est à cette même époque que les femmes y font leur entrée : il faut attendre l’année universitaire 1884-1885 pour que les deux premières femmes, de nationalité étrangère, prennent une inscription à la Faculté parisienne (elles devaient jusqu’alors se contenter d’un statut d’auditrices bénévoles). Le nom de Jeanne Chauvin, deuxième femme à obtenir une licence en droit (1890) et première française à soutenir une thèse de droit (1892), est resté dans les mémoires. Mais elles seront au nombre de 150 (aux deux tiers étrangères) en 1910. À bien des égards, la faculté parisienne fut la première à connaître un tel afflux d’étudiants et les difficultés de son traitement : on compte un professeur pour cent à deux cents étudiants. Cette masse, relative il est vrai, traduit non pas une démocratisation des études juridiques (ces dernières restent fermées aux enfants des classes les plus modestes) mais plutôt l’amorce d’une ouverture sociale des milieux du droit en direction notamment des petits commerçants et fonctionnaires, des artisans, c’est-à-dire au-delà des cercles supérieurs les plus aisés et de la notabilité locale.

Une faculté entre tradition et innovations

En dépit de son poids institutionnel et de sa visibilité intellectuelle, la Faculté de Paris est longtemps demeurée une machine à faire passer des examens et à délivrer des diplômes. Au xixe siècle, elle s’est montrée assez peu préoccupée d’innovations pédagogiques et de progrès scientifiques (pour ce faire, il faut surtout regarder du côté des praticiens et des facultés de province). Désireux de lutter contre les empiétements d’un pouvoir politique prompt à intervenir dans ses affaires et soucieux de préserver la manne financière que la lourde et chronophage charge des examens leur assure, le corps enseignant n’a pas ménagé ses efforts pour résister aux tentatives de réformes qui viendraient remettre en question ses habitudes.

À partir de la fin des années 1860, des velléités réformatrices se font jour dans les milieux académiques et politiques. Elles se concrétisent avec l’avènement de la IIIe République qui voit dans les faiblesses – pour ne pas dire dans les défaillances – de l’enseignement supérieur, une des causes de la défaite de la guerre de 1870. À rebours d’une longue tradition, le nouveau régime cherche à renforcer – sur le modèle allemand – les ambitions scientifiques des facultés et à favoriser, contre la concentration parisienne, une certaine décentralisation universitaire. La Belle Époque voit ainsi la création de nouvelles facultés de droit : après Douai et Nancy (1864), c’est au tour de Bordeaux (1870), de Lyon (1880) et de Montpellier (1878), sans oublier Alger, d’accroître la carte scolaire. Des réformes (comme la création de l’Université de Paris en 1896) transforment quelque peu la gouvernance universitaire au profit d’une meilleure auto-administration : sans parvenir à définir une politique commune cohérente face aux réformes nécessaires, la faculté parisienne n’en maîtrise pas moins plus efficacement le renouvellement de son corps enseignant et dispose d’une plus grande liberté dans ses enseignements. À la veille de la Grande Guerre, trente-neuf professeurs titulaires, quatre professeurs adjoints et deux agrégés officient dans cette faculté (dans les départements, on compte entre douze et dix-huit professeurs) qui apparaît, aux yeux de beaucoup, comme la consécration de la carrière. Le pouvoir d’attraction de la capitale ne se dément pas pour les candidats aux charges de cours, aux fonctions d’agrégés et à l’accès aux chaires.

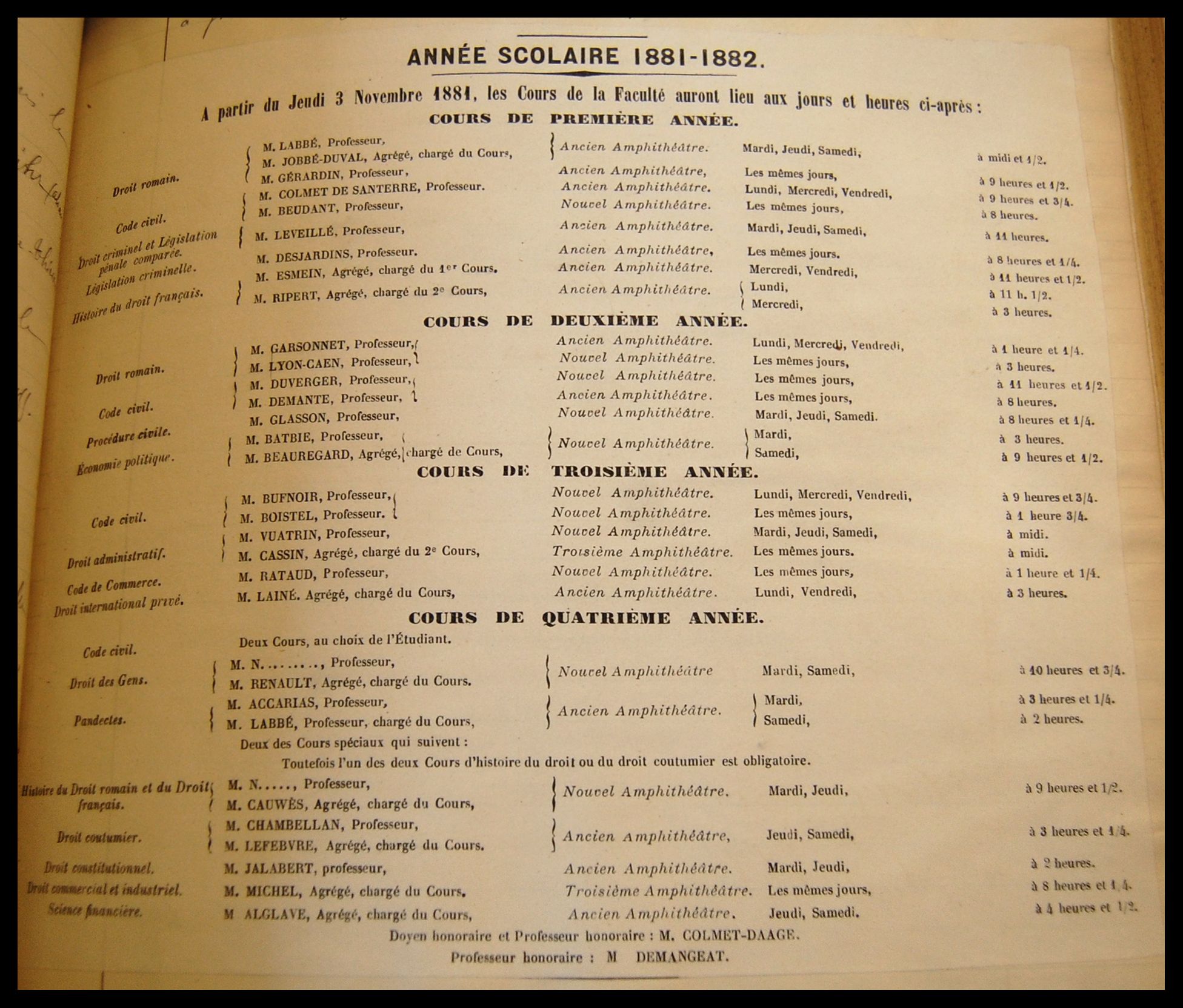

Les réorganisations des carrières académiques (1855 : introduction d’un concours national d’agrégation ; 1896 : division de l’agrégation en sections de droit privé, de droit public, d’histoire du droit et de sciences économiques) et des cursus juridiques (1880 et 1889 : création de nouveaux cours en licence ; 1895 : doctorat scindé entre sciences juridiques et sciences politiques et économiques) ont conduit à une plus grande spécialisation du corps enseignant et à une  multiplication de l’offre de formation. Si la Faculté se préoccupe toujours aussi peu de la professionnalisation des étudiants (pas de cours préparant à proprement parler aux futures professions judiciaires et administratives), elle s’ouvre plus résolument aux sciences politiques et économiques (on a pu aussi parler de sciences camérales ou sciences d’État). Histoire du droit français, économie politique, droit constitutionnel, droit international, législation industrielle, législation financière, législation coloniale, etc. : toutes ces disciplines, le plus souvent au titre de cours complémentaires, prennent place, avant 1900, dans les programmes d’enseignement. Cette ouverture disciplinaire fut bien souvent plus subie que désirée par la Faculté parisienne ; cette dernière s’est également montrée hostile à l’introduction d’enseignements pratiques (pour préparer, par exemple, le notariat ou les concours administratifs). Résistants longtemps à l’organisation d’un enseignement sérieux d’économie politique, les professeurs écartent définitivement, en 1894, la possibilité d’un enseignement de sociologie générale dans le cursus juridique. D’une manière générale, l’esprit civiliste et le poids du modèle des humanités (exigence persistante d’une connaissance du latin), fortement valorisés à Paris, maintiennent la plupart des professeurs à l’écart des sciences sociales naissantes et conduisent à s’adresser exclusivement aux bacheliers ès lettres (à l’exclusion des bacheliers ès sciences ou de l’enseignement spécial). Le fossé s’accuse ainsi entre, d’un côté, l’offre académique et les exigences du corps professoral et, de l’autre, le niveau moyen des étudiants et leurs attentes scolaires et professionnelles. À cette « crise des facultés de droit » (selon l’expression de l’époque), ces dernières – et la Faculté parisienne en particulier – y répondent en réaffirmant leur rôle traditionnel de gardiennes de la Ratio scripta, voire des raisons de l’État, plutôt qu’en proposant des solutions plus adaptées aux besoins des étudiants.

multiplication de l’offre de formation. Si la Faculté se préoccupe toujours aussi peu de la professionnalisation des étudiants (pas de cours préparant à proprement parler aux futures professions judiciaires et administratives), elle s’ouvre plus résolument aux sciences politiques et économiques (on a pu aussi parler de sciences camérales ou sciences d’État). Histoire du droit français, économie politique, droit constitutionnel, droit international, législation industrielle, législation financière, législation coloniale, etc. : toutes ces disciplines, le plus souvent au titre de cours complémentaires, prennent place, avant 1900, dans les programmes d’enseignement. Cette ouverture disciplinaire fut bien souvent plus subie que désirée par la Faculté parisienne ; cette dernière s’est également montrée hostile à l’introduction d’enseignements pratiques (pour préparer, par exemple, le notariat ou les concours administratifs). Résistants longtemps à l’organisation d’un enseignement sérieux d’économie politique, les professeurs écartent définitivement, en 1894, la possibilité d’un enseignement de sociologie générale dans le cursus juridique. D’une manière générale, l’esprit civiliste et le poids du modèle des humanités (exigence persistante d’une connaissance du latin), fortement valorisés à Paris, maintiennent la plupart des professeurs à l’écart des sciences sociales naissantes et conduisent à s’adresser exclusivement aux bacheliers ès lettres (à l’exclusion des bacheliers ès sciences ou de l’enseignement spécial). Le fossé s’accuse ainsi entre, d’un côté, l’offre académique et les exigences du corps professoral et, de l’autre, le niveau moyen des étudiants et leurs attentes scolaires et professionnelles. À cette « crise des facultés de droit » (selon l’expression de l’époque), ces dernières – et la Faculté parisienne en particulier – y répondent en réaffirmant leur rôle traditionnel de gardiennes de la Ratio scripta, voire des raisons de l’État, plutôt qu’en proposant des solutions plus adaptées aux besoins des étudiants.

Dans la France républicaine et sociale, toujours plus nombreux sont ceux qui désirent « faire leur droit ». Mais les transformations affectant la société appellent aussi une manière différente de « faire le droit » : les juristes sont sommés de ne plus se contenter de gloser indéfiniment les textes de loi mais également de prendre en considération des réalités sociales mouvantes pour faire évoluer une législation jugée vieillie. Le travail de juriste n’est pas seulement un art ; il exige une démarche scientifique qui en appelle à l’observation. D’où un intérêt accru pour la jurisprudence censée exprimer et traduire les conflits, les intérêts et les passions d’une société en plein bouleversement. La Belle Époque voit par conséquent, les facultés de droit lutter pour faire entrer la vie dans le droit, pour promouvoir des méthodes nouvelles capables de socialiser le droit, pour accueillir des prétentions juridiques inédites. Mais il faut bien se rendre à l’évidence : la faculté parisienne – attachée à ses traditions – a moins pris part à ce combat pour la méthode que d’autres facultés de province. Elle n’en a pas moins connu quelques novateurs de première importance : Claude Bufnoir, Charles Beudant, Adhémar Esmein, Raymond Saleilles, Henri Capitant ou encore René Demogue. On connaît le rôle déterminant de Saleilles dans l’organisation, dans la capitale, du célèbre Congrès de droit comparé (1900) et des manifestations pour le Centenaire du Code civil (1904). C’est l’incontournable Saleilles que nous retrouvons, en 1902, à l’origine de la création de la Revue trimestrielle de droit civil, avec le lillois Albert Wahl et ses collègues parisiens Esmein et Massigli. Bien qu’il soit, par de nombreux aspects, fort éloigné des novateurs qu’il combat à plusieurs reprises, Planiol marque l’époque par la publication de son Traité élémentaire de droit civil (3 volumes, 1899-1901). Conçu comme un livre de l’étudiant, le professeur n’hésite pas à faire des incursions dans l’histoire, la statistique ou le droit comparé et s’illustre par des propositions doctrinales à contre-courant de la doctrine traditionnelle. Les publicistes de la Faculté de droit de Paris, quant à eux, tirent parti d’une proximité avec le pouvoir républicain pour se poser en véritables légistes du nouveau régime et pour renforcer à la fois la légitimité de ce pouvoir et celle de leur discipline constitutionnaliste dans le champ académique. En 1894, Ferdinand Larnaude a pris l’initiative du lancement de la Revue du droit public et de la science politique en France et à l’étranger. Figure du juriste administrateur, Louis Renault domine, en dépit de l’absence de grandes publications dans ce secteur, le droit des gens ou droit international public et se voit attribuer en 1907 le prix Nobel de la paix pour son rôle dans la promotion de la cause internationaliste.