Les documents présentés ci-dessous sont en lien avec l’article du même titre, accessible ici.

L’article de Frédéric Audren dépeint la Faculté de droit de Paris sous la IIIe République, au temps de Paul Viollet. Il revient sur le nombre important de ses étudiants, sur son statut, sur ses orientations scientifiques, sur ses grandes figures.

Les documents réunis ici s’articulent en quatre ensembles : le lieu, les professeurs, les enseignements et examens, les étudiants.

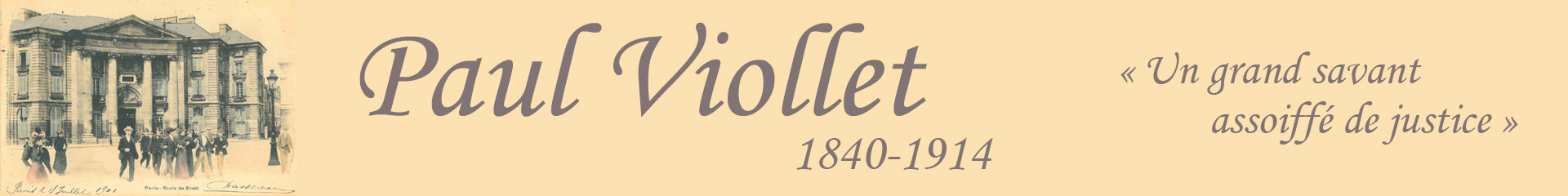

Un lieu.

Ce sont les travaux des années 1893-1899 menés par l’architecte Ernest Lheureux qui donnent à la Faculté de droit l’ampleur architecturale qu’elle connaît encore aujourd’hui : c’est à ce moment-là qu’elle finit par occuper l’ensemble du quadrilatère situé actuellement entre la place du Panthéon et les rues Cujas, Saint-Jacques et Soufflot. Ci-dessous, une série de cartes postales de l’époque, photographies des bâtiments alors nouveaux.

Croisement de la rue Saint-Jacques et de la rue Soufflot. On distingue bien les deux parties du bâtiment : en plus foncée, celle construite par Jacques Soufflot au XVIIIe siècle, en plus claire, celle d'Ernest Lheureux.

Façade rue Saint-Jacques. Dans le prolongement de la faculté, vue du bâtiment du lycée Louis-le-Grand.

Façade de la Faculté sur la place du Panthéon et vue sur la rue Soufflot.

Pour compléter cette vision des bâtiments de la Faculté, le visiteur de cette exposition peut à profit consulter les galeries Patrimoine et Bibliothécaire.

Un corps professoral.

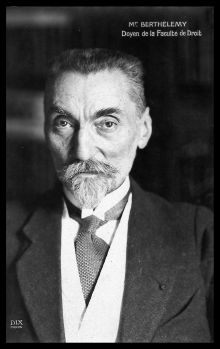

Après les lieux, le corps professoral, qui s’étoffe au cours de la période pour atteindre 45 enseignants (tous statuts confondus) en 1914. Pour évoquer ces figures, quelques images ont été choisies : deux photographies relativement classiques, une où pose le doyen Berthélémy et une du conseil de la Faculté présidé par Charles Lyon-Caen et siégeant en robes ; quatre caricatures de professeur de la Faculté ; enfin les signatures, extraites du registre de l’assemblée des professeurs, preuve de leur présence à la séance du 17 mars 1877.

Henry Berthélémy (1857-1943), chargé des fonctions d'agrégé en droit public à la Faculté de droit de Paris en 1896, y devient professeur en 1898. Il est doyen de la Faculté de 1922 à 1933.

Le conseil de la Faculté est composé de professeurs titulaires, et de professeurs adjoints. Il se réunit sous ordre du doyen, et gère les comptes et le budget, donne son avis sur les vacations et mutations de chaires, fixe le règlement, l'organisation des conférences et des concours de la Faculté, et enfin s'assure des affaires intéressant la scolarité.

Sur cette photographie, la séance du conseil de la Faculté est placée sous la présidence du doyen Charles Lyon-Caen, ce qui la situe entre 1906 et 1911.

Caricature représentant Camille Perreau (1866-1952), chargé de cours, puis professeur à la Faculté de droit de Paris à partir de 1902. Il est en charge du cours d'Économie politique et Législation coloniale puis occupe la chaire d'économie politique à partir de sa création en 1918. Il prend sa retraite en 1936.

Caricature représentant Émile Jobbé-Duval (1851-1931), professeur de droit romain à la Faculté de droit de Paris (agrégé en 1881, professeur adjoint en 1890 puis professeur en 1892).

Caricature représentant Joseph Barthélémy (1874-1945), publiciste passé par les universités de Paris, Lille, Montpellier, et de nouveau Paris à partir de 1913. Barthélémy est aussi député du Gers de 1919 à 1928, et ministre de la Justice sous Vichy (de 1941 à 1943). Il est révoqué en 1945.

Caricature représentant Étienne Bartin (1860-1948), civiliste passé par les universités d'Alger, Lyon et Lille avant de devenir professeur de droit civil à la Faculté de droit de Paris (chargé des fonctions d'agrégé en 1901, professeur adjoint en 1903 puis professeur en 1907). Il prend sa retraite en 1931.

L'assemblée des professeurs est composée des maîtres, titulaires, adjoints ou agrégés, ainsi que des chargés de cours, de travaux pratiques et maîtres de conférences ayant le grade de docteur. Elle gère les questions de vie scolaire et d'enseignement scientifique, et fixe le programme des cours, et des conférences.

Chaque séance est prise en notes par le secrétaire de la Faculté, et le procès verbal est signé par l'ensemble des présents. On voit ici les signatures de Gabriel Colmet Daâge (Doyen), Claude Valette, Édouard Bonnier, Eugène Machelard, Édouard Vuatrin, Charles Chambellan, François Rataud, Edmond Colmet de Santerre, Gabriel Demante, Joseph-Émile Labbé, Claude Bufnoir, Paul Gide et Joseph Gérardin.

Des enseignements et des examens.

Si le corps professoral s’étoffe au cours de la période, c’est aussi pour accompagner une évolution des enseignements et des pratiques universitaires.

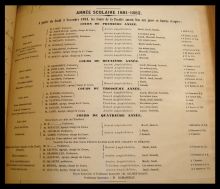

Les enseignements sont ici évoqués à travers des ouvrages ayant marqué l’époque et un rappel des enseignements dont il est question alors, sous la forme d’une liste des cours pour l’année 1881-1882 extraite du registre de l’assemblée de la Faculté. Cet aperçu est complété, du point de vue des examens, par une série de photographies sur cartes postales montrant deux types d’épreuves : le passage du certificat (ici de droit pénal), et l’examen à quatre.

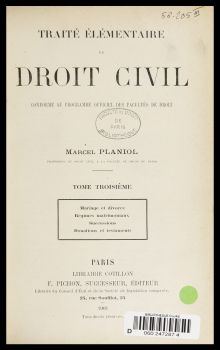

« Bien qu’il soit, par de nombreux aspects, fort éloigné des novateurs qu’il combat à plusieurs reprises, Planiol marque l’époque par la publication de son Traité élémentaire de droit civil (3 volumes, 1899-1901). Conçu comme un livre de l’étudiant, le professeur n’hésite pas à faire des incursions dans l’histoire, la statistique ou le droit comparé et s’illustre par des propositions doctrinales à contre-courant de la doctrine traditionnelle. » Extrait de l’article de F. Audren, consultable ici.

Entre 1876 et 1914, entre l’arrivée de Paul Viollet à la tête de la bibliothèque de la Faculté de Droit et sa mort, toujours en poste, le nombre et l’intitulé des enseignements de la Faculté s’est multiplié. Ici est présenté un instantané, montrant la liste des cours telle que votée pour l’année 1881-1882. On relèvera notamment la présence des cours d’Histoire du droit français, de Droit constitutionnel, de Sciences financière ou d’Économie politique, créations récentes à l’époque.

Après deux années d'études et de réussites des examens, l'étudiant obtient le grade de bachelier, ce n'est qu'après la troisième année qu'il devient licencié. Les deuxième et troisième examens se déroulent en groupe et sont encadrés par trois examinateurs, qui notent grâce à l'utilisation de boules de couleurs, le blanc signifiant la perfection, le rouge une performance moyenne et le noir insuffisance.

On voit ici un exemple de ces fameux examens à quatre.

Second exemple de ces examens passés en groupe. On notera la présence d’une femme parmi les candidates à l’examen, ce qui place la photographie en 1885 ou après, les deux premières femmes inscrites à la Faculté de Droit de Paris l’ayant été pour l’année universitaire 1884-1885.

Le certificat de capacité sert pour exercer la profession d'avoué. Il n'est pas nécessaire d'être pourvu d'un baccalauréat pour s'y présenter. L'examen porte sur les quatre matières suivantes : code civil, procédure civile, droit pénal et instruction criminelle.

Des étudiants.

Une faculté n’existe pas sans étudiants. Nous proposons ci-dessous le chapitre consacré à l’École de droit du livre de Louis Rousselet, Nos Grandes Écoles militaires et civiles, publié à Paris, chez Hachette, en 1888. Sous la forme d’un faux échange épistolaire, l’auteur y décrit la vie des étudiants en droit, dans leurs études et en dehors.